柘城是步入人类文明较早的地区之一。上古时期,柘城因遍长一种木质为红色的“朱木”而名“朱”。在这里居住的朱襄氏部族所崇拜的图腾“赤心木”即为“朱木”。朱襄氏部族在这里发明了我国早期的文字,使人类社会结束了结绳记事时代,发明最古老的乐器“五弦瑟”,谱写了《来阴》之曲,开创了礼乐文化的先河,并在这里定都,治理天下。

第一节“朱”地的人类拓荒与柘城古代人类遗址

一、远古时期柘城的自然环境与人类迁徙

柘城是一个古老的地方,位于河南省豫东大平原的东部,有着悠久的历史与灿烂的文化,是中华文明发祥地之一。柘城一带属于华北平原的一部分,自古就有众多的丘岗、河流和湖泊,地形复杂,群岗交织,八注遥连。人们多选择高岗居住,既可靠水而居,又可躲避洪水威胁,是原始人类的宜居环境。现在之所以成为平原,主要是宋、元以来黄河历次改道,决口南泛,黄水涌入淮河支流,大量泥沙沉积地表,使原始陷之地逐步淤平,才形成当今这一望无际的平原地貌,海拔高度平均30~70米。

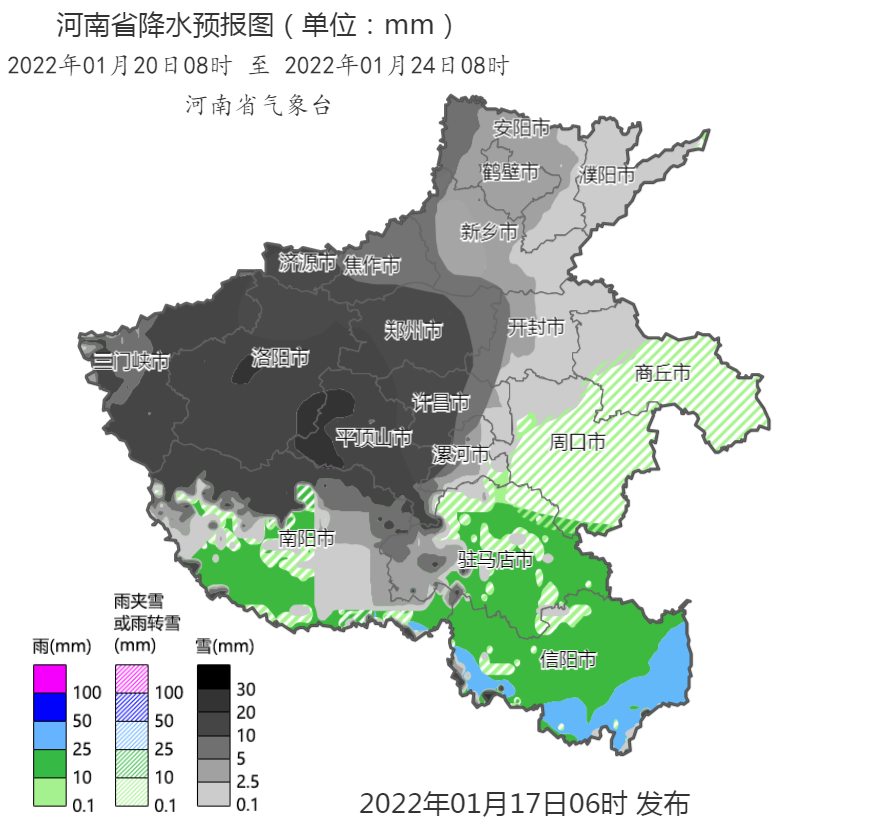

大约在公元前1万年前,中原地区进入新石器时代,地质进入全新世时期,冰河期解冻结東,气温回升。柘城一带受赤道西北风北上的影响从距今8000年开始,一直到3000年前,年平均气温比现在高出3℃—5℃,年平均降雨量也比现在多600毫米,一些今天在南方生存的动物如大象、鹿和各种水栖类动物在这里还都能生存。共水(今黄河)从柘城北部、睢阳区南部流过,由于上游当时没有流经黄土高原,河内的水清澈见底,鱼类和各种水产品较多。根据河南东部出土的古黄河象、犀牛、马、牛、鹿等动物化石表明,距今8000年前后,这一带曾是气候温暖、草木茂盛、动物繁多的地区。历次文物普查和考古发掘,发现的古文化遗址均坐落于古河道两岸的丘岗台地之上,这些地方常被地方居民称为“堌堆”,遗址常伴随出现大量的蚌螺和动物化石。说明在数千年前,城一带曾是河流纵横、泊沼泽连片、丘岗起伏连绵,水草林木茂盛,各种水生动物普遍生长的区域。同时,就是这片特殊地区,也给人类的繁衍生息,提供了理想的生存条件。

柘城是这个时代较早步人人类文明的主要地区之一。上古时期,柘城名“朱”,源于当时的一种树木一“朱木”,又叫“赤心木”。据说,这种树木的木质为红色,很为当时的人们所崇拜。进入中石器时代以后,地球的气温逐渐变暖,气候湿润,很适宜这种树木生长,所以在很长一个时期,朱木曾是这一带的主要树种,朱,也就成了这片区域的地名。以致后来柘城的名称在周代演化为“株野”。大约在距今3100年前,东亚季风格局发生变化,西北季风势力大大增强。株野一带从此进入相对干旱的时期,同时气温也变得相对炎热,“朱木”慢慢失去其生长的环境而变为稀有树种,直至消亡。

大约在6000年前,一支活动在山东半岛的原始社会母系氏族,因为种植业的逐步发明而迁居中原,来到柘城一带。由于早期的农业还远远不能满足人们的口粮,所以大多数的人们依然以捕鱼、狩猎与采集为主。因为当时还没有发明水井,他们“逐水草而居”,为防止洪水的侵扰,多居住在高岗上,取河水饮用,过着母系氏族社会繁荣时期的生活。因为他们崇拜当地的“朱木”,于是,“朱木”便成为氏族图腾,该部族也便成为“朱氏族”。后来随着农业的逐步普及,伏羲部落也从宁夏一带迁居中原,定居于宛丘(今准阳)。同时,东夷部族的葛天氏部族也从山东半岛迁居中原,定居于葛(今宁陵)。于是,这些部落便逐步结盟,形成了早期的中原氏族联盟。后来,居住在“朱”地的朱氏族首领因为襄助伏義氏治理天下,而以地为姓,称“朱襄氏”,其部族也因此被称为朱襄氏部族。

二、柘城的古代人类遗址

柘城今存的远古时代遗址共有10多处,最著名的有朱襄陵遗址、李庄遗址和孟庄遗址。

朱襄陵遗址是上古帝王朱襄氏的陵墓,位于大仵乡朱堌寺村。陵墓建筑年代不详。据考证从上古至今,这里就是一片圆形高地,前有石碑,上刻:“朱襄氏之墓”。“文革”期间,该遗址曾暴露较多的汉代空心砖墓和小薄砖墓。出土有陶罐、陶瓮、陶豆等重要文物。村外还有元、明、清时期的建筑材料,如筒瓦、板瓦、脊兽、滴水等。后经过文物探得知,朱襄陵遗址是坐落在上古至明代文化遗址上的一个陵墓。遗址文化层3~9米,最深层为龙山文化遗存,浅层发现明代建筑房基多座。据《柘城县志》载,该陵墓前建有观音寺,为明正统十年(1446年)所建。久之,庙废甚,令人怵目,至清嘉庆二十五年(1820年)乃葺而立。新中国成立初期,观音寺房屋被改为小学;其陵墓由于保护不善,人们积肥挖土,逐步被削小。2001年,县人民政府为发展旅游业,拨款30万元,将陵墓加高至10.9米,四周修上高1.5米的青石围墙,周长158米。陵墓四周用青石砌成高50米的台阶,意为“天圆地方”。陵前有“炎帝朱襄陵”碑刻一通,香池一个,碑楼4座。2008年,李松林投资120万元,在陵前建设朱襄氏大殿3间、左右厢房及山门等,总建筑面积为700平方米,且在大殿内塑炎帝朱襄氏塑像,前面站立着飞龙、土达等,如今已成为柘城一处风景名胜。

李庄遗址位于申桥乡李庄村。1995年至1997年6月,中国社会科学院考古研究所与美国哈佛大学联合对该遗址进行了考古发掘,证明该遗址为新石器时代晚期文化遗存,文化层深达4米,从浅入深分别有东周文化、商代晚期文化、岳石文化、龙山文化等,尤以龙山文化遗存最为丰富。在龙山文化遗存中发现有较大的夯土台基,房址有圆形、方形和长方形多种。发现九牛祭坑一座,坑内埋有完整和不完整的牛骨架九具、鹿下骸骨一付,是迄今所见龙山文化时期埋牛最多的祭坑;清理水井一座,井口的四角上各有一个柱洞,说明井口之上原先或许盖有锥形井亭之类的建筑;发现灰坑68座,形式有方形、圆形和不规则形等几种;发现不完整的木栅栏一座,由23个小柱洞连成一段弧线,中间有一宽约2.5米的豁口;出土陶器(经过整理和复原)265件,较为完整的石、骨、蚌、陶等质地小件标本32件。考古专家们认为:李庄遗址的龙山文化与虞城马庄的仰韶文化遗址相比,两者之间存在着源流关系,它反映了豫东龙山文化可能是自成体系的新线索。李庄遗址的发掘,对于探寻上古文明之幽,研究豫东地区新石器文化发展之序,了解龙山文化时期豫东地区人类农耕生产、日常生活、房屋建筑、祭祀行为、纺织和制陶技术,提供了珍贵的实物资料,具有不可低估的文化价值。

孟庄遗址位于柘城县岗王乡孟庄村北侧,又叫“心闷寺”遗址。该遗址是新石器时代晚期文化遗存。1977年中国社会科学院考古研究所对该遗址进行了考古发掘,其重要发现有房基9座、窖穴31座、陶窑1座、墓葬7座。出土有大量生产工具、ト骨、龟甲等。发现了陶文和商代草鞋遗迹。该草鞋是迄今为止出土的最早的草鞋,被考古界誉为“中华第一鞋”。出土的生产工具有石斧、锛、凿、骨铲、蚌铲、石刀、蚌刀、石镰、角镰以及治铸工具、制陶工具、制骨工具、纺织和缝纫工具等。渔猎工具有石锄、骨角镞、石陶网坠。武器有铜镞、石钺等。生活用具以陶器为主,陶质有夹砂、泥质、细泥3种,文饰有绳纹、弦纹、附加堆纹、印纹和划纹等。器型有鬲、鼎、觚、杯、钵、碗、壶、平底盘、圈足器、小口尊、盆瓮、器盖等。1981年3月在南侧发掘点出土了商代铜鼎、铜觚各1件,战国铜矛1件。该遗址属于商代前期遗址,其年代经C-14测定,为公元前1800年至公元1500年3600多年前,此处就成为人们生活、生息、生产的一个据点。

以上遗址的发现,说明柘城在4600年前就有人类在这里繁衍生息。尤其是李庄遗址的发现,更说明城一带是一个人口比较集中、手工业作坊具有相当规模的地方,这不仅对研究柘城历史,而且对研究商丘历史和文化发展都具有非常重要的意义。

《父爱》平凡中透着坚毅随和中不乏刚强正如太阳的温暖无私

立冬是冬季的第一个节气标志着冬季正式开始在农耕社会中立冬的到来意味着进入了整个年度的最后一季也是农民们进行冬季耕作的开始

2020年10月13日由商丘市文化广电和旅游局主办,商丘市文化馆、各县(区)文化(广电)旅游局承办,各县(区)文化馆协办的“寻找村宝•家乡因你而精彩 ”2019年度商丘市优秀文化志愿者、优秀村宝才艺展演在商丘市高铁站北广场如期举行。本次展演活动是为了深入贯彻落实党的十九…

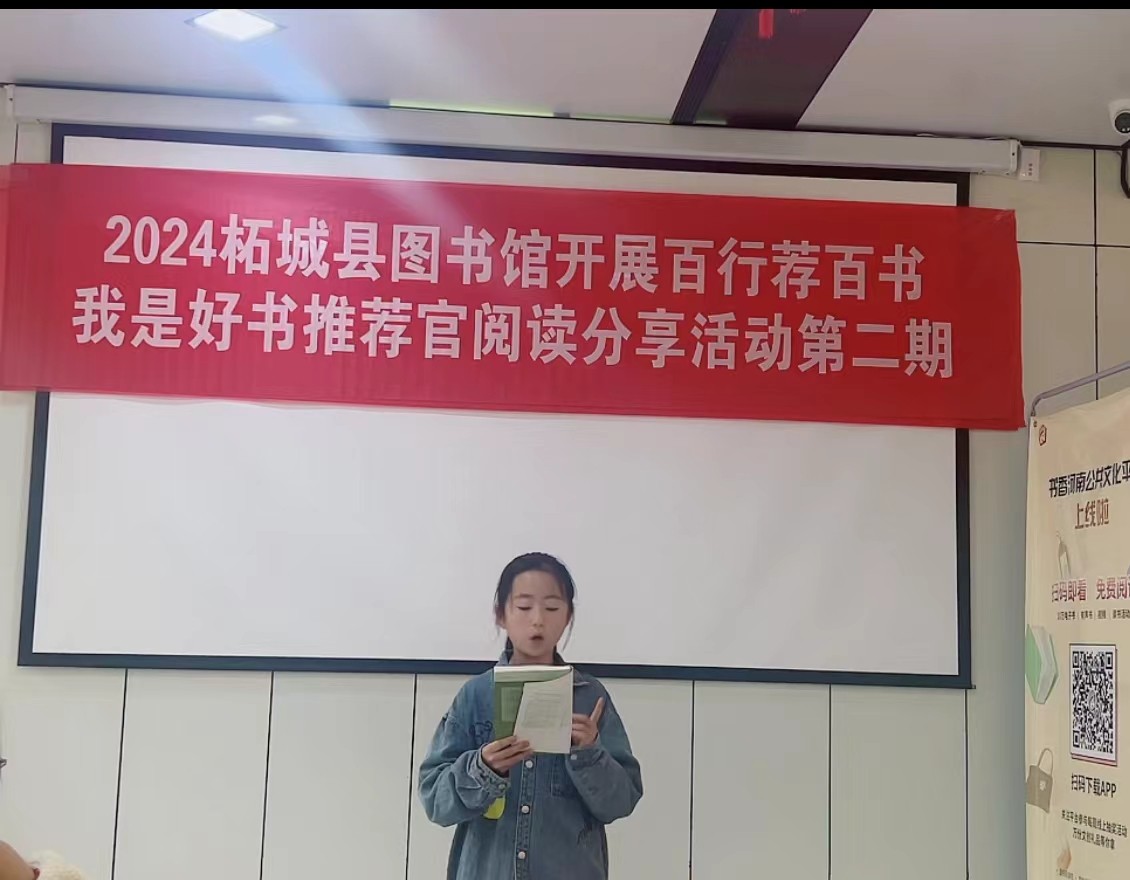

根据河南省文化和旅游厅关于组织开展“2023全民阅读”系列活动实施方案的通知,面向全省开展“行走河南 读懂中国”少儿诵读作品微视频征集活动。以诵读的形式记录河南省的风土人情、文化底蕴、展现当地文化、生态、人民生活、城乡建设方面发生的深刻变化,用诵读的新形势弘扬时…

6月24日,由中共柘城县委宣传部主办、县文化广电旅游局、县文联共同承办、县“三区”文化人才办公室协办的2020年“我们的节日端午”主题文化活动”在县文化艺术中心隆重举行。此次活动以进一步学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,积极培育和践行社会主…

端午时节粽飘香,端午节作为中华民族的一个传统节日,承载着厚重的历史文化,又恰逢喜迎中国共产党成立百年华诞之际,6月13日,由柘城县文化广电旅游局主办的2021年“我们的节日端午”主题文化活动,在县文化艺术中心隆重举行。演出活动在古典舞蹈《十里桃花》优美的演奏声中拉…

在元旦来临之际,为了让孩子们感受亲子之间的沟通互动,培养小朋友的动手能力和专注力,柘城县图书馆在2023年12月17日开展了“创意彩泥 快乐无限”亲子手工活动。

10月23日,由中共柘城县委宣传部主办,县文化广电旅游局承办、县老干部局协办的2020年“我们的节日•重阳”主题文化活动,在容湖生态公园如期举行。2020年“我们的节日•重阳”主题文化活动,以深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,弘扬中华民族优…

9月30日——10月8日,由中共柘城县委宣传部主办、柘城县文明办、柘城县文联、柘城县文化广电旅游局承办的2020年“我们的节日迎中秋庆国庆”群众文化系列活动,在县文化艺术中心广场如期举行。 活动在欢快的《盛世欢歌》舞蹈中拉开序幕,歌曲我和我的祖国》、《美丽的日子》、…

清明可以是沉重的思念亦可以是分享青团、踏青赏玩的欢愉野望山川,雨濯人间尘清明雨上,踏青正当时

大暑来了,天气炎热,注意防暑降温。

重阳节,是中国民间传统节日,日期在每年农历九月初九,在这一天,人们登高望远、赏菊饮酒,表达对长辈的敬爱之情。

从1921到2021年,中国共产党走过了100周年的风雨征程,“红船精神”,铸就了中华儿女心中永不褪色的精神丰碑,成为我们不断夺取新胜利的强大精神力量和宝贵精神财富。为庆祝建党100周年,4月18日柘城县图书馆,皇集乡文化站联合王克仁学校开展了“永远跟党走,逐梦新时代”的师…

元宵节是我国的传统节日,已有2000多年的历史。猜谜语更有启迪智慧,大家均可参与的活动。2月26日上午,为了营造元宵佳节的喜庆氛围,柘城县图书馆在一楼阅览室开展了趣意盎然的“庆元宵猜灯谜”活动。活动现场,前来参与活动的市民,有的对着谜语小条认真打量,一旦发现会的填…

柘城县文化馆重阳节举办中老年书画作品展丹青绘美景,翰墨写重阳。为了丰富我县中老年人文化生活,弘扬中华优秀传统文化和中华民族尊老敬老的传统美德,在九九重阳节来临之际,柘城县文化馆紧紧围绕建国72周年为主题举办中老年人书画作品展活动。10月14日,由柘城县文化广电旅…

2020年是决战脱贫攻坚战,是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标收官之年,是“十三五”时期加强全国文化中心建设规划的收官之年。为了讴歌这个伟大时代,见证决战脱贫攻坚,决胜全面小康的历史时刻,体现公共文化的社会功能,坚持贴近实际、贴近生活、贴近群众,更好地…

总有过来人告诉你:人太善容易受欺负,善良的人经常吃亏。其实,人生是一个很长的过程,做一个善良的人,可能一时会受委屈,但那只是人生中很短的一段经历。《周易》里说:“积善之家必有余庆。”你的善良,人不知,天知,最后都会变成以后人生路上遇见的惊喜和好运。其实,善…

1月20日,北京市召开疫情防控新闻发布会介绍,截至2022年1月20日16时,丰台区玉泉营街道万柳园小区近14天累计报告3例本土确诊病例;房山区长阳镇北广阳城大街8号近14天累计报告3例本土确诊病例。经市疾控中心评估,按照《北京市新冠肺炎疫情风险分级标准》,本市即日起将丰台区…

会议现场2月18日,河南省文化和旅游产业发展工作会议在郑州召开,会议总结了2021年全省文化和旅游产业发展工作情况,并对2022年重点工作进行了安排部署。河南省文化和旅游厅党组成员、副厅长朱建伟出席会议并讲话。朱建伟讲话会议表示,2021年,面对疫情和汛情“两情”叠加,疫…

柘城县参加第五届商丘市“群星奖”小戏小品(曲艺)展演 为庆祝中国共产党成立100周年,在“十四五”规划开局之年,以文艺的热情展望建党百年来的时代变迁和人民生活变化,推动优秀文艺作品和人才不断涌现,促进文化事业的繁荣发展,弘扬优秀传统文化,丰富群众文化生活, 202…

柘城县文化馆为六个示范性“乡村文化合作社”授牌 为进一步贯彻落实中央和省委省政府关于加快构建现代公共文化服务体系的相关精神,创新新时代乡村文化发展模式,提升乡村文化自治能力和水平,更好满足新时代群众文化需求,决定成立“乡村文化合作社”,在全县22个乡镇选取六个…

“十四五”公共文化服务体系建设规划 为贯彻落实《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、国家“十四五”文化改革发展规划和《“十四五”文化和旅游发展规划》,加快推进公共文化服务体系建设,编制本规划。 序 言 “十三五”以来,在党中…

冬至一到,就进入我们常说的“数九寒天”,从冬至当天数,每九天为一个“九”,一直数到九九八十一天,叫做“数九”。冬至作为中国的传统节气,是我国农历中一个非常重要的节气,民间自古以来就有“冬至大如年”的传统习俗。一组图片让我们一起感受冬日的爱与温暖吧!

“戏韵悠悠醉中秋”2021年柘城县文化馆迎中秋戏曲展演 月是中秋明,情是中秋浓,在中秋佳节即将来临之际,柘城县文化馆为了贯彻落实党的十九大精神,大力弘扬中华优秀传统文化,进一步丰富人民群众的精神文化生活,传承民族戏曲艺术,增进戏曲艺术交流,不断繁荣和发展新时代文…

柘城县杂技团参演的作品《杂技—高空摇摆》荣获河南省第十一届杂技大赛暨“百戏杯”优秀作品展演银奖

柘城县文化馆重阳节举办中老年书画展 金桂飘香,翰墨重阳。为了丰富我县中老年人文化生活,弘扬中华优秀传统文化和中华民族尊老敬老爱老的传统美德,在重阳节来临之际,柘城县文化馆举办“中老年人书画作品展”。10月14日由柘城县文化广电旅游局主办,柘城县文化馆承办的“柘城…

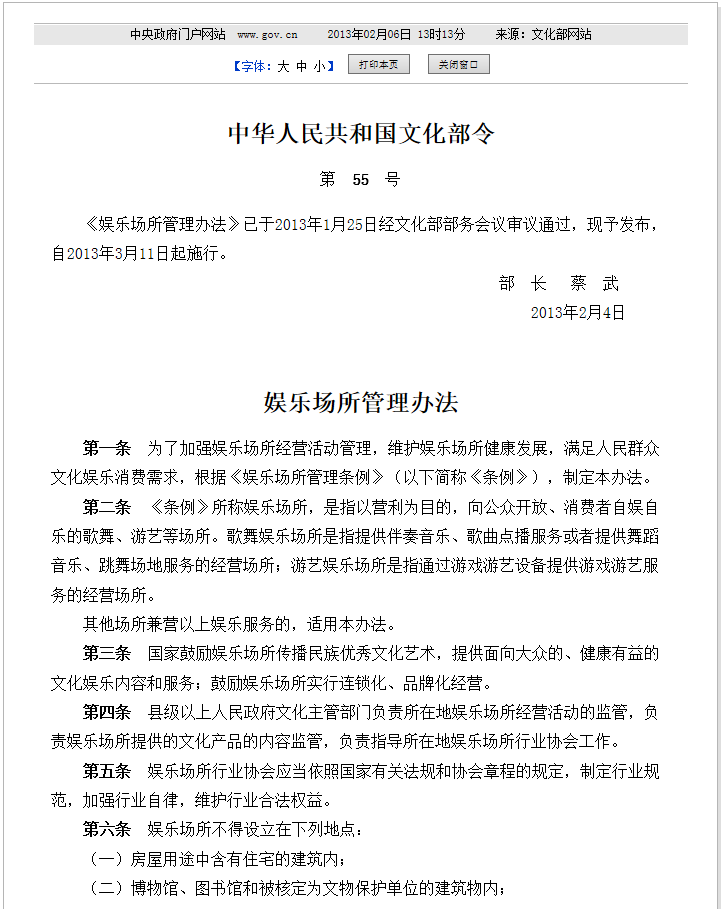

为贯彻落实《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国外商投资法》《娱乐场所管理条例》《无证无照经营查处办法》等法律法规,加强娱乐场所事中事后监管,规范文化和旅游市场信用管理,文化和旅游部对《娱乐场所管理办法》(简称《办法》)部分内容进行了修订。12月7日…

近日,国内多个城市连续通报新冠肺炎新增本土确诊病例,疫情散发频发趋势明显,形势严峻。为帮助广大人民群众了解疫情防控中可能承担的法律责任,现梳理出以下13种疫情防控违法行为及可能产生的法律后果,予以通告如下:

寒冷的冬天取暖是我们的首要大事冬季取暖要小心哪些安全隐患戳图学习安全过冬季

原文化部党组成员、副部长项兆伦同志结合自己的体会和机关工作实际,就年轻干部如何较快适应机关工作,专门给年轻人写的一篇文章,对年轻干部有非常强的指导意义。

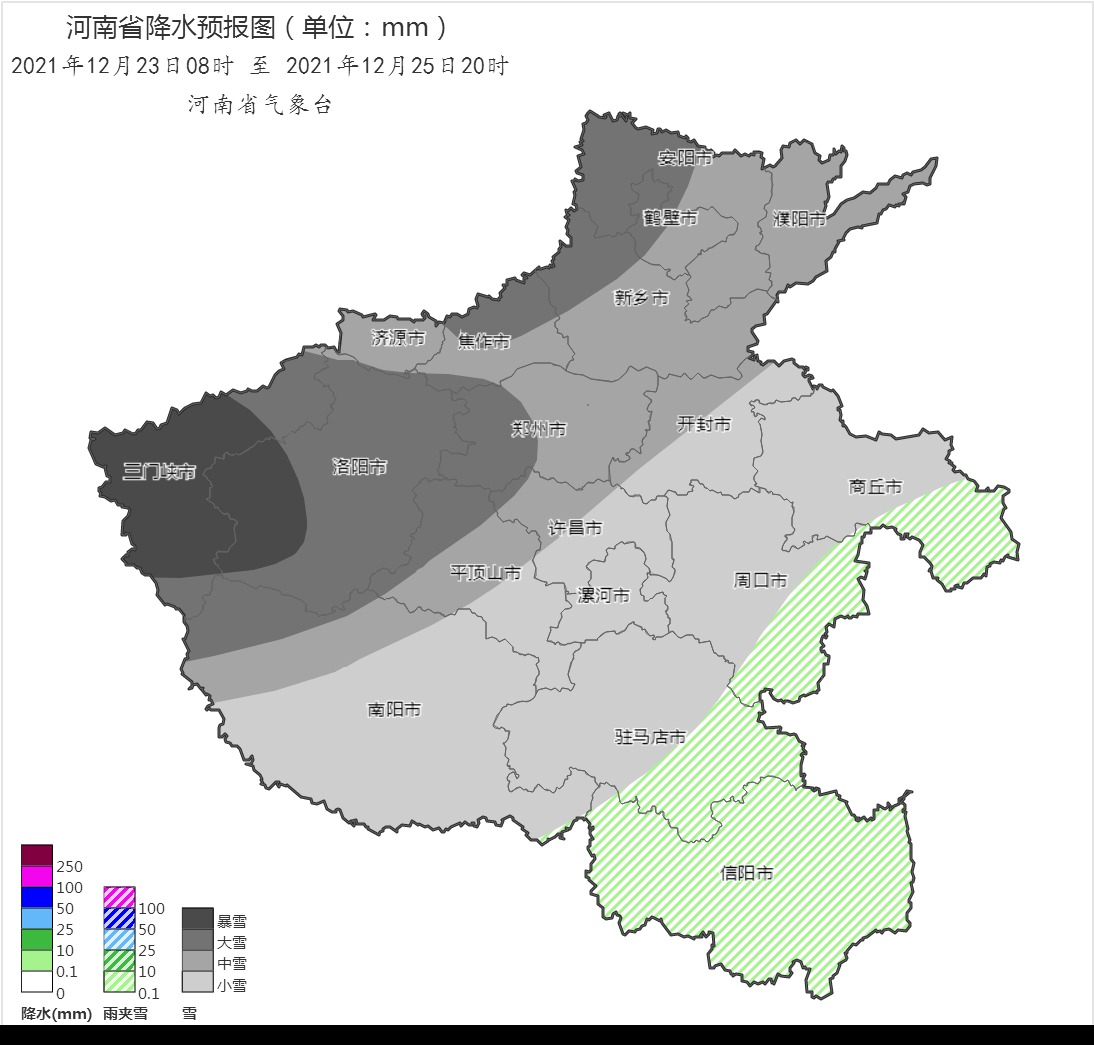

重 要 天 气 报 告23日夜里至27日我市将有小雨雪大风和强降温天气受较强冷空气影响,预计24日凌晨至夜里我市将出现偏北风5级左右,阵风7级,气温明显下降。23日夜里我市将出现小雨转雨夹雪,西部转小雪。24日到27日全市气温将出现今年入冬以来最低值,其中25日最高气温将降至零…

走,去公园公园承载着人们对美好生活的向往所以人们更看重它的文明建设不仅是外观的美化和丰富更在于它所传递的精神文明导向和营造的文明游园的整体氛围01禁止乱贴乱画禁止乱贴乱画 总有一些人见到墙壁柱子等便有了奇怪的心理,总想留下自己的大作"xx到此一游"但一…

《画说“二十四节气”》作者:中国艺术研究院文学艺术院 崔自默小寒,二十四个节气中的第二十三个节气,是一个反映气温变化的节气,来自北方的冷气久积,自此中华大地进入一年中最寒冷的时段。《月令七十二候集解》中对小寒的说明是:“十二月节,月初寒尚小,故云,月半则大矣…

2012年12月23日上午,河南省炎帝朱襄文化研究会筹备会第一次会员代表会,在郑州市希尔顿酒店隆重召开。会议主旨是进一步加强炎帝朱襄文化探究,做大做强炎帝朱襄文化,叫响炎帝朱襄文化品牌,在全省及全国提升柘城炎帝故里品位,为加快建设美好柘城提供强力文化支撑。会上,炎…

为丰富驻柘官兵的业余文化生活,充实广大官兵的精神生活,加强图书馆与驻柘部队间的沟通。12月23日,柘城县图书馆走进武警柘城中队,为其建立的图书分馆开展图书”漂流”活动。图书馆此次为战士们送去了300余册图书,县图书馆的工作人员把一捆捆文学、艺术、科技、政治、军事、…

2022年元旦假期即将来临,柘城县文化广电旅游局提醒游客假期做好个人防护,平安健康出游。

商丘市气象灾害防御指挥部办公室关于做好大风雨雪和强降温天气防范工作的通知各县(市、区)气象灾害防御指挥部,市气象灾害防御指挥部各成员单位: 根据最新气象资料分析,受华北扩散南下和蒙古补充较强冷空气共同影响,12月23日夜里至24日,我市将出现大风、小雨雪和强降温…

12月23日下午,为了弘扬革命精神,重温革命历史、缅怀革命先烈,赓续红色血脉,传承红色基因,通过一封封家书,讲好党的故事、革命的故事、英雄的故事,重温中国共产党的百年辉煌,牢记中国共产党人的初心使命,引导广大读者坚定理想信念,自觉担负起在实现中华民族伟大复兴进…

2021年度商丘市公共文化服务体系建设暨非物质文化遗产综合培训班—柘城站在锦江之星宾馆举行开班仪式

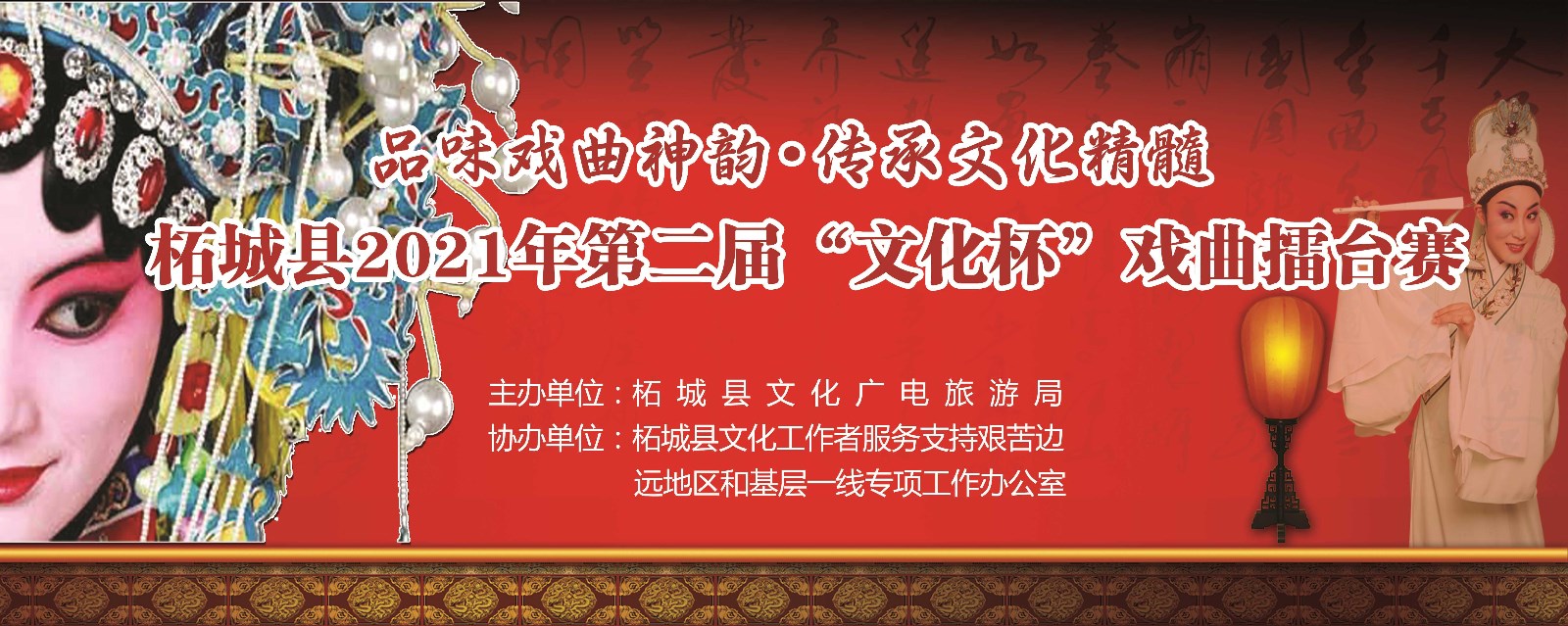

为弘扬和传承优秀戏曲文化,丰富人民群众的业余文化生活,满足人民群众精神文化的需求。12月26日上午,由县文化广电旅游局主办的2021年度第二届“文化杯”戏曲擂台赛,在县文化艺术中心举办。

2021年12月24日,由柘城县文化广电旅游局主办,柘城县图书馆承办,惠济乡小吴中心学校协办的“全民阅读下乡,助力乡村振兴”为主题的红色家书演讲比赛活动。伴随雄壮的国歌,靓丽的主持人闪亮登场,活动正式拉开序幕。

岁月更迭,四季轮回。一眨眼已到岁末年初,新年已经到来。年年岁岁花相似,岁岁年年人不同。新年来临之际,祝愿生命中遇到的每个人,心想事成,事事如愿,财源滚滚,幸福安康。1,珍惜缘分,感恩相遇人生一辈子,你会感觉真心诚意对你好的人,没有几个。每当你生活、工作失意,…

12月25日,由柘城县文化广电旅游局主办的2021年柘城县“文化杯”歌手大奖赛在县文化艺术中心盛大启幕。大赛以一首青春活力的《新贵妃醉酒》拉开了比赛的序幕。活动共有36名选手参加,经过评选,11名选手获得了一等奖、二等奖、三等奖。比赛活动通过“百姓文化云”、“柘城文旅…

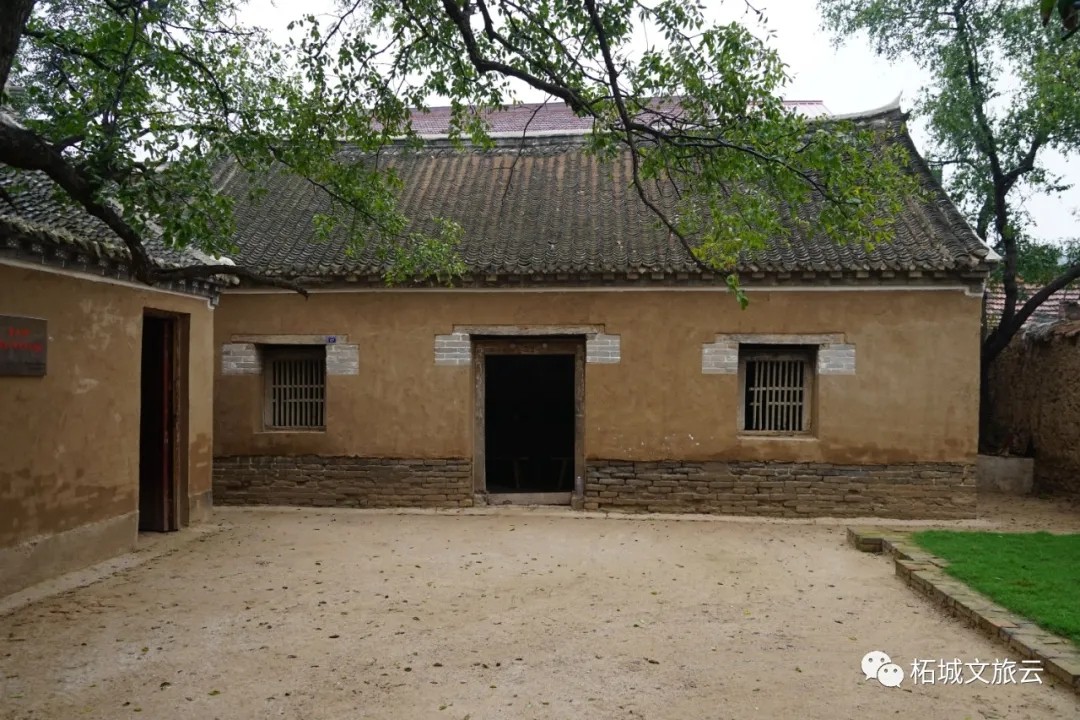

近日,省政府核定公布了第八批河南省文物保护单位,我县遴选上报的近现代重要史迹及代表性建筑岗王镇“柘城中原野战军前方指挥部旧址”、起台镇“私立循先学校旧址”,古建筑远襄镇“赵楼武德堂”3处文物单位被公布为第八批省级文物保护单位,从而填补了我县没有省级文物保护单…

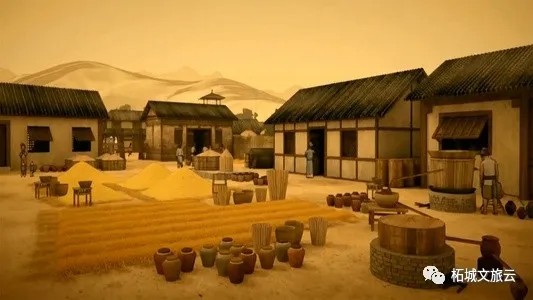

古今柘城 原始社会末期柘城的经济、文化与社会生活 在夏王朝建立以前的原始社会中,“朱”地生活的原始先民们战天斗地,在改造自然的同时,也改造了自身,缔造了人类社会。到朱襄氏时期,人类已经从蒙昧和野蛮状态,逐步过渡到文明社会,在柘城这片土地上创造了灿烂的朱襄文化…

《红楼梦》中有一首曲子《恨无常》:“喜荣华正好,恨无常又到。”人这一生,总是处在不停的变化中。今日风头正盛,明日可能跌落谷底;今日愁云惨淡,明日可能柳暗花明。如杨绛先生曾说的一句话:“人间不会有单纯的快乐,快乐总夹杂着烦恼和忧患,人间也没有永远。”风光得意…

商丘市气象灾害防御指挥部办公室关于做好大风、降温和雨雪冰冻天气防范工作的通知各县(市、区)气象灾害防御指挥部,市气象灾害防御指挥部各成员单位:根据最新气象资料分析,受华北不断扩散南下冷空气影响,1月19至23日,我市将出现大风、降温和雨雪天气,其中19日和22日我市…

“朱”归属葛国(今宁陵)。葛国是夏朝时的诸侯国。在少康之后的数百年间,“朱”在葛伯国形成了一个相对安定的社会局面。再者,当时较为先进的奴隶制正在生机勃勃的上升时期,农业生产得到发展。通过近代考古发掘,今豫东平原地区当时主要种植的粮食作物为粟。使用的农业工具…

河南省疾控中心温馨提示当前国内外疫情防控形势仍严峻复杂请大家继续保持高度的防护意识绷紧疫情防控这根弦不要存侥幸心理,记住危险源于大意坚持科学配戴口罩勤洗手、常通风、不聚集保持安全社交距离,养成良好卫生习惯如非必要,不要前往中高风险地区每个人都要成为自己健康…

朱崮寺村在柘城县城东8公里,属大乡。呈东西矩形坐落,村以寺名。据《三皇五帝纪》载,上古时中国神话中人类的始祖一伏羲氏(传说人类是由他和女兄俩结婚而产生)圣德贤明,象日月、明星高照,因此称太吴。他最早规定姓氏,自姓为风。原始社会的部落酋长和朱襄氏,“皆袭伏之号”…

翰墨飘香庆元旦,丹青溢彩谱华章。书画艺术是中华文化的瑰宝,为继承和发扬传统文化、繁荣书画艺术、弘扬时代精神、提升我县文化软实力、丰富人民群众精神文化生活,总结我县书画艺术家的创作成果,在新年来临之际,柘城县文化馆举办2022年“庆元旦”书画大赛活动。

据河南省卫健委消息,1月20日0—24时,全省新增本土确诊病例3例(安阳市3例);新增境外输入无症状感染者1例;新增境外输入无症状感染者转确诊病例1例;无新增疑似病例;21例确诊病例治愈出院(本土19例,境外输入2例)。 2020年1月21日至2022年1月20日24时,全省累计报告确诊…

扫地扫地扫心地,不扫心地扫何地前不久,我回老家,在村里逛了一圈,发现一个非常有意思的现象: 但凡贫困家庭,庭院和门前都散乱着各种杂物;而门前、院子里摆放整齐、干净整洁的家庭,生活一般都比较富足。 这几日,我一直在思考这个问题,庭院整洁和生活富足之间到底有何因…

1月24日,县文化广电旅游局组织召开安全生产专题会议,传达学习全省安全生产电视电话会议精神,安排部署文广旅行业安全生产工作。会议要求,要认真学习贯彻省委书记楼阳关于安全生产工作的批示精神和省长王凯在全省安全生产电视电话会议上的讲话精神,进一步提高政治站位,明确…

白瓷塔在容湖生态景区,远远就可以看到一座高塔耸立湖中,与湖光水色相映成趣,成为柘城县容湖生态景区一处热门景点,这就是白瓷塔。它是柘城县一处重要风景名胜及人文景点。 白瓷塔苑占地3600多平方米,设计为七层八角式,塔身高40米,是柘城县十大地标性建筑之一。在白瓷塔一…

2022年1月4日,太康县在新冠肺炎疫情核酸检测中发现1例确诊病例、1例无症状感染者。为切实保障人民群众生命安全和身体健康,严防新冠肺炎疫情输入和扩散蔓延,商丘市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室紧急提醒:(一)2021年12月27(含)日以来有周口市旅居史的来(返)商人员;(…

为弘扬民族传统文化,坚定文化自信,丰富我县人民群众传统节日期间的精神文化生活,满足群众需求和期待,营造安定、有序、欢乐、祥和的节日氛围。元月1日上午,由柘城县文化广电旅游局主办、柘城县文化工作者服务支持艰苦边远地区和基层一线专项实施工作办公室协办的2022年庆元…

1、家庭与家族。人类社会自脱离动物界后,长期以原始群的形式生活,20~50人自然结群,住在山洞里

传统节日在很多人印象中,似乎只剩下相关的节日食品了。诸如端午节的粽子、中秋节的月饼,过年的饺子,以及这腊八节的腊八粥。而这些节日食品,也大多是在商家的促销宣传中,才让年轻的一代好像恍然明白似的。殊不知,古人对节日,节日习俗、节日饮食,都是很讲究的,绝不是仅…

根据新冠疫情防控严峻形势,为切实做好“外防输入 、内防反弹”工作,减少人员流动,降低疫情传播风险,切实保障人民生命安全,根据商丘市交通运输局建议,市新冠肺炎疫情防控指挥部同意市城区公交车暂停运营。现通告如下:

大约在5500年前,我们柘城一带是大汶口文化、朱襄氏文化、龙山文化与仰韶文化的交汇区域。此后,这里便集中表现出所独有的炎帝朱襄文化。炎帝朱襄文化的核心内容其中包括始祖文化——文字文化——书契的创立是汉字的重要源头。

为全力做好疫情防控工作,接上级部门通知,柘城县图书馆自2022年1月5日起所有区域暂停对外开放。闭馆期间的线下服务全部暂停。线上活动持续开展,敬请关注!欢迎积极参与线上活动。

年关将至,随着流动人口的增多,疫情防控形势也越来越严峻,为了防止疫情的输入和传播,各地都相继出台了加强疫情防控的通告,不少网友也在后台留言咨询柘城的疫情防控政策。

锦鸡寺 柘城县锦鸡寺位于城县城关镇康乐街北段东侧,占地面积9.8亩(不含扩建面积)。现有院落一处,殿堂20间,两层楼式锦鸡亭一座。城县城周围50公里以内的信教人员均前来烧香拜佛,信教公民达数万人以上。 锦鸡,是在柘城民间流传已久的吉祥神鸟,已成为幸福美好的偶像,深深地…

3月28日0—24时,河南省新增本土确诊病例3例(周口市2例、郑州市1例),新增无症状感染者11例(本土8例,其中焦作市3例、周口市2例、郑州市1例、漯河市1例、驻马店市1例;境外输入3例),无新增疑似病例。4例境外输入确诊病例治愈出院,5例境外输入无症状感染者解除医学观察。…

为有效应对疫情,防止疫情扩散蔓延,现就做好当前疫情防控工作通告如下:

阅读,是最高贵的通行证。 人为什么要读书?央视热播剧《人世间》中,给出了这样一个答案:读书的目的,不在于取得多大的成就,而在于,当你被生活打回原形,陷入泥潭时,给你一种内在的力量。当书改变你的时候,你看这世界的眼光是不一样的。 这部剧改编自梁晓声的同名小…

李国胜在市委新冠肺炎疫情防控工作第二十一次专题会议上强调保持奋战状态 严格管控措施确保在最短时间内圈住封死扑灭疫情 摆向阳作工作部署1月9日,市委召开新冠肺炎疫情防控工作第二十一次专题会议,传达省委疫情防控调度会议精神,分析研判当前疫情防控形势,安排部署下步工…

牛城村牛城,原名牛斗城,是柘城县七台八景牛斗雪霁地,为什么叫牛城呢?说起来还有一段神奇的传说呢?从前,在牛城集北门里,有一个大土堆,俗称磨盘山。在大土堆前面,每年大年初一半夜子时,有一对金牛在此角斗。这件事被本村一个财主知道了。于是这个老财主一心想“捉金牛…

在株野长大的息妫夫人息妫,是春秋时陈国(今淮阳)的公主,先为息国国君夫人,后为楚国王后。她出生于深秋,却满园桃花盛开,并引来百鸟朝凤。她额上带有桃花胎记,仿如桃花女神转世。可是,陈国预测家却预言她会为陈国带来灾难。因此,她虽贵为公主,却从小就离开王宫,由乳…

泓水之战是春秋时期(公元前638年)发生在柘城北部的一场著名战役。春秋时期,中原地区的第一个霸主齐桓公去世后,各国诸侯顿时失去了一匡天下的领导人,成为一片散沙。齐国因内乱而中衰,晋、秦也有各自的苦衷,暂时无力过问中原。这样,长期以来受齐桓公遏制的南方强国——楚…

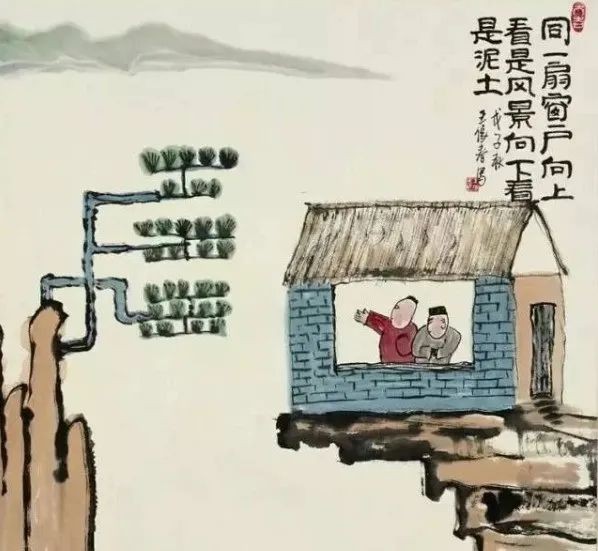

山水写意,漫画传神。一幅简简单单的漫画,寥寥几笔之间,就能刻画出人生许许多多的道理。这12张图,蕴含着12个深刻的道理,值得收藏。1,健忘是一种病态,善忘是一种境界。人生烦恼就12个字:放不下、想不开、看不透、忘不了。愿我们都能做到,过去的,别再遗憾;未来的,无须…

当前,国内外新冠肺炎疫情形势严峻复杂。国内疫情呈现多点散发、局部聚集态势。1月8日天津市发现2例本土奥密克戎病例,截至1月9日24时,天津市新增本土病例已达26例。我省安阳市1月8日发现的2例本土病例,经河南省疾控中心实验室病毒全基因组测序,显示均为奥密克戎变异株BA.1…

为迎接党的二十大胜利召开,进一步厚植广大人民群众爱党、爱国、爱社会主义的情感,大力营造团结奋进、自信自强、国泰民安、争先出彩的浓厚氛围,推动社会主义文化大发展大繁荣,满足人民群众多层次、多元化的精神需求,切实保障广大群众的基本文化权益,培养人民群众对美术书…

童声同语颂英雄五月,是温暖的季节,也是最光荣的劳动者的节日!劳动者用智慧和勤劳的双手,创造了这个五彩斑斓的世界。朗诵者用最真挚的心,诉说对英雄的敬仰!

为依法从严打击假借“养老”之名实施诈骗违法犯罪行为,切实维护好老年人的合法权益,我县组织开展为期半年的打击整治养老诈骗专项行动。据了解,这次专项行动打击锋芒对准以提供“养老服务”、投资“养老项目”、销售“养老产品”、宣称“以房养老”、代办“养老保险”、开展…

各县(市、区)人民政府,市城乡一体化示范区管委会,市直各单位:根据《国务院办公厅关于2022年部分节假日安排的通知》精神,现将2022年端午节放假安排通知如下:

夏商周时期的柘城夏商时期,柘城归属豫州,称“朱”;周代称“株野”。寒浞篡夏后,其子奡(即浇)受封于朱,在胡襄建造弄闹台(今老龙堌堆村)。西周时期,周天子分封舜之后裔胡襄王于株野,使株野成为胡襄王的封地。后来,周武王封为胡襄王为陈公,使株野一带成为陈国防御宋…

黄河是养育中华民族的母亲河,是孕育中华文明的摇篮。河南省沿黄9市非遗资源丰富,要深入实施中华优秀传统文化传承发展工程,强化重要文化和自然遗产、非物质文化遗产系统性保护,推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。公共图书馆应加强阅读引领,发挥自身优势,创新黄…

有人觉得你不够好,只是因为他不适合你。好不好是一件相对而言的事情,每个人身上都一定有优点,问题是有谁会发现,有谁会欣赏,有谁真的需要。所以感情说到底就是合适,不合适的问题。能读懂你的人才会真正的适合你,最好的爱人就是可以包容你、欣赏你和懂你的那个。

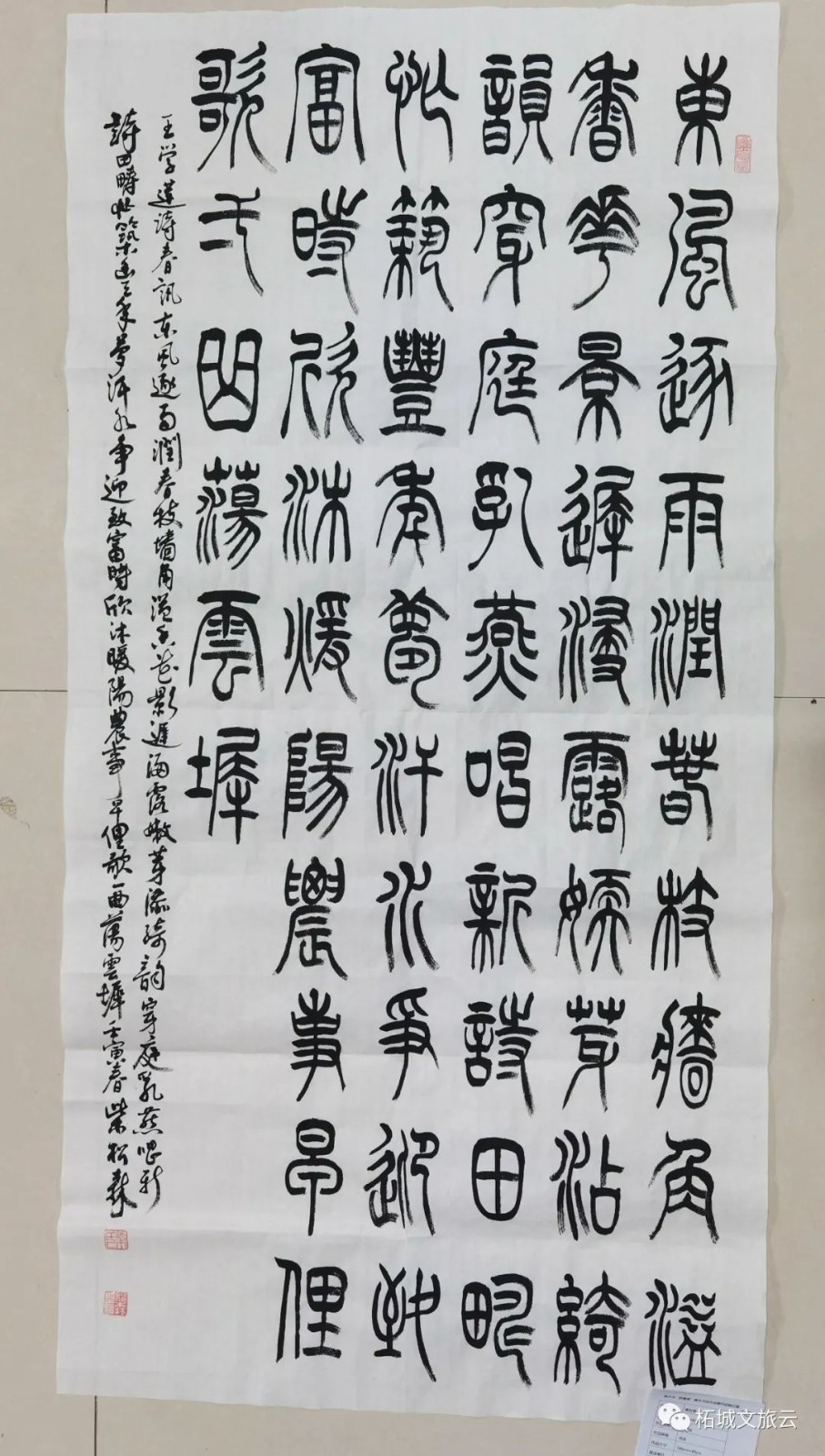

翰墨飘香迎中秋,丹青溢彩谱华章。为迎接党的二十大胜利召开,营造中秋节节日氛围,丰富我县群众精神文化生活,继承中华民族优秀传统习俗,弘扬中华民族优秀传统文化,充分挖掘中秋节的文化内涵。9月10日,由柘城县文化广电旅游局主办,慈圣文化承办的“喜迎二十大迎中秋”书画…

为进一步加强干部职工的廉政警示教育,强化作风建设,推动“能力作风建设年”活动扎实开展,1月18日,县文化广电旅游局组织全体干部职工观看了由中央纪委国家监委宣传部与中央广播电视总台联合摄制的电视专题片《零容忍》第一集《不负十四亿》。该片通过公安部原副部长孙力军政…

为迎接第二个百年奋斗目标的首个春节,表达全县人民抗击疫情、欢度春节、积极创造美好生活的心情,进一步丰富基层群众精神文化生活。

3月27日0—24时,全省新增确诊病例10例(本土新增确诊9例,其中周口市8例、漯河市1例;境外输入无症状感染者转确诊病例1例),新增无症状感染者11例(本土5例,其中漯河市3例、周口市1例、南阳市1例;境外输入6例),无新增疑似病例。2例境外输入确诊病例治愈出院,1例境外输入…

近期新冠疫情在全国多个省份发生,尤其是在1月17日北京市新冠疫情防控新闻发布会上公布的从接收的国际邮件外包装表面检测出新冠病毒奥密克戎变异株特异性突变位点,引起了大家广泛关注。在新冠疫情流行期间如何避免快递造成新冠病毒传播,商丘市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室紧…

1月19日——23日,由柘城县文化广电旅游局主办,县文化工作者服务支持艰苦边远地区和基层一线专项实施工作办公室协办的“春满中原老家河南”——2022年柘城县“春节”线上系列群众文化活动在县文化艺术中心完成录制。这次线上系列群众文化活动面向基层,以丰富多彩的文化活动和…

为丰富全县群众2022年春节期间的文化生活,营造欢乐祥和的节日氛围。在严格落实疫情防控措施的前提下,柘城县文化广电旅游局推出春节线上系列群众文化活动,敬请关注

二十四节气——秋分

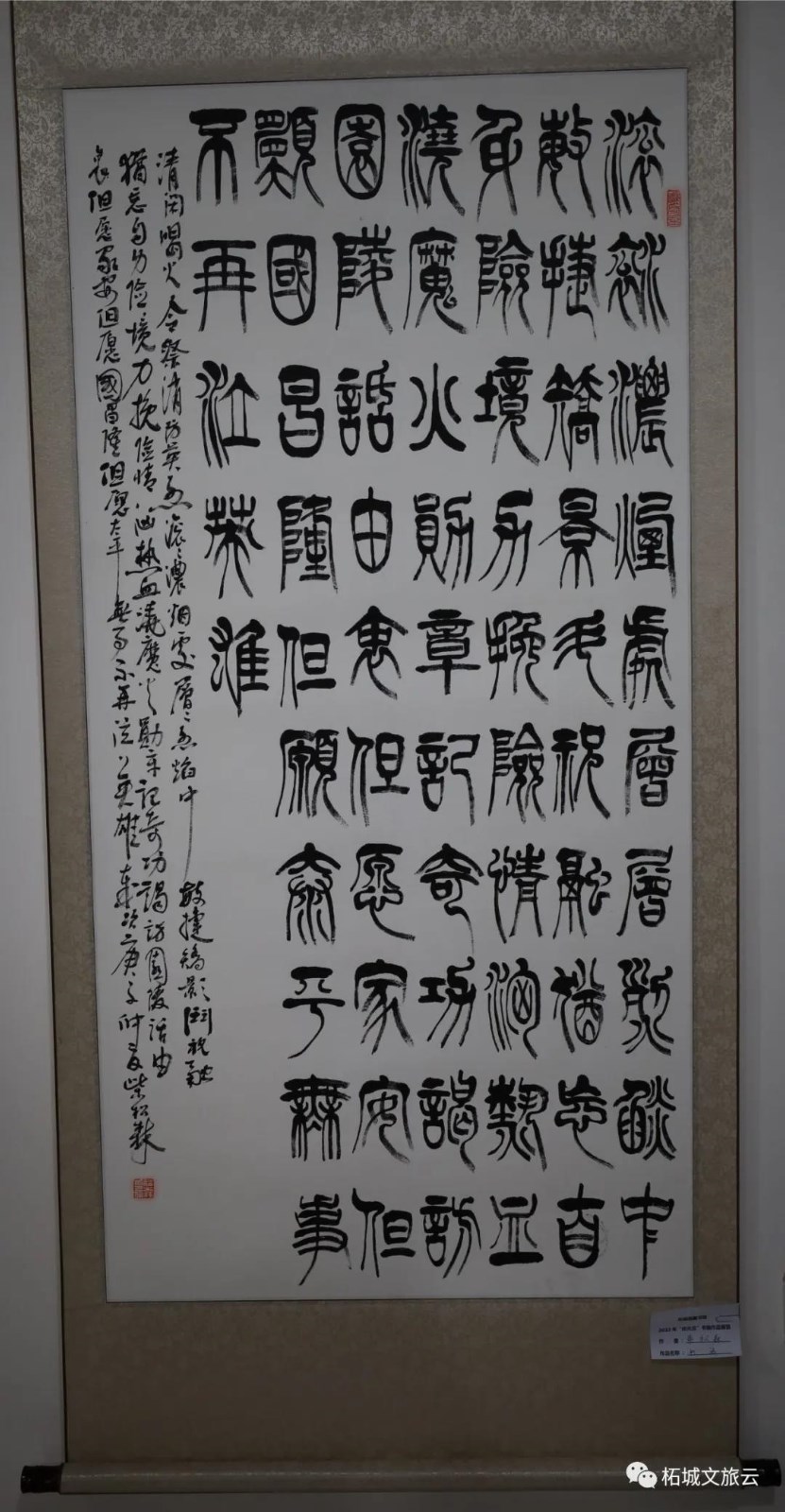

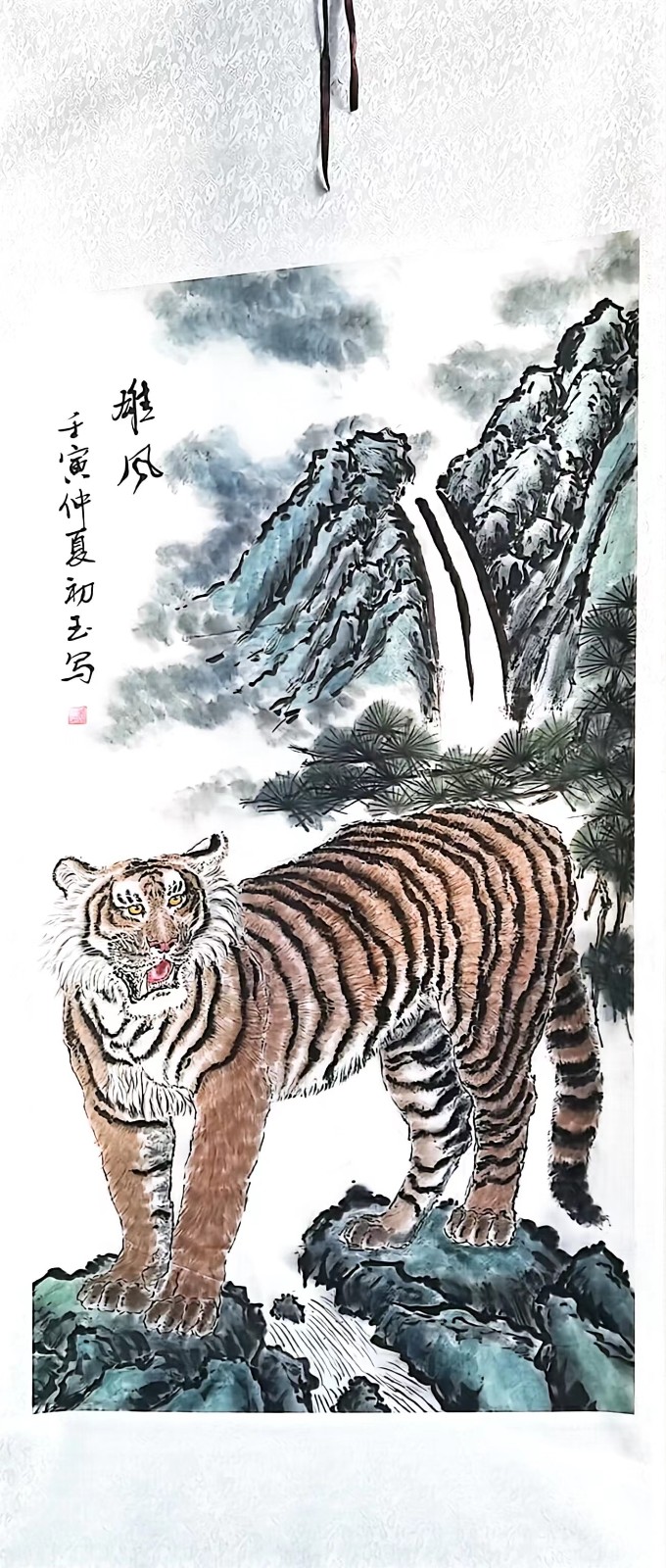

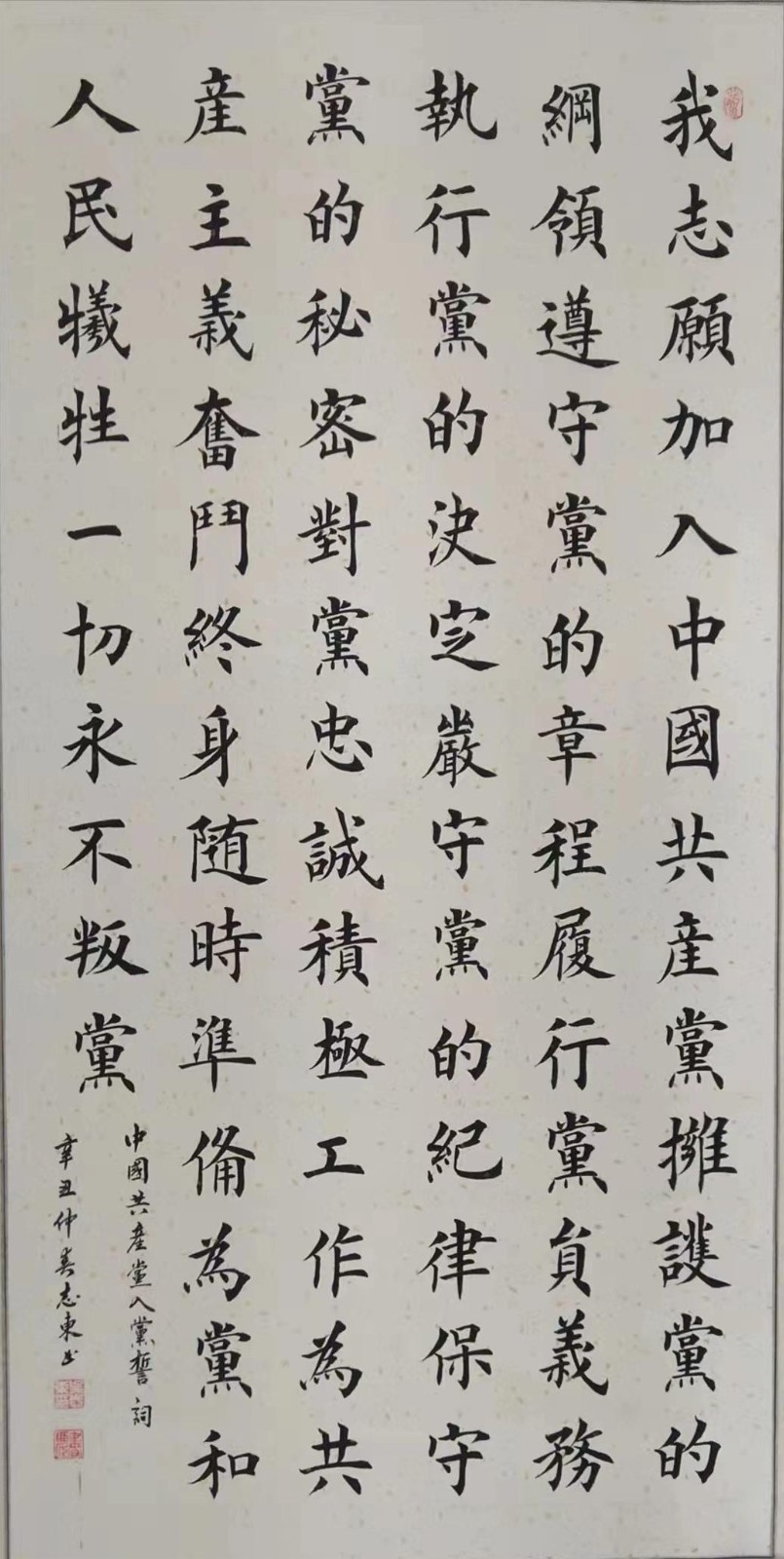

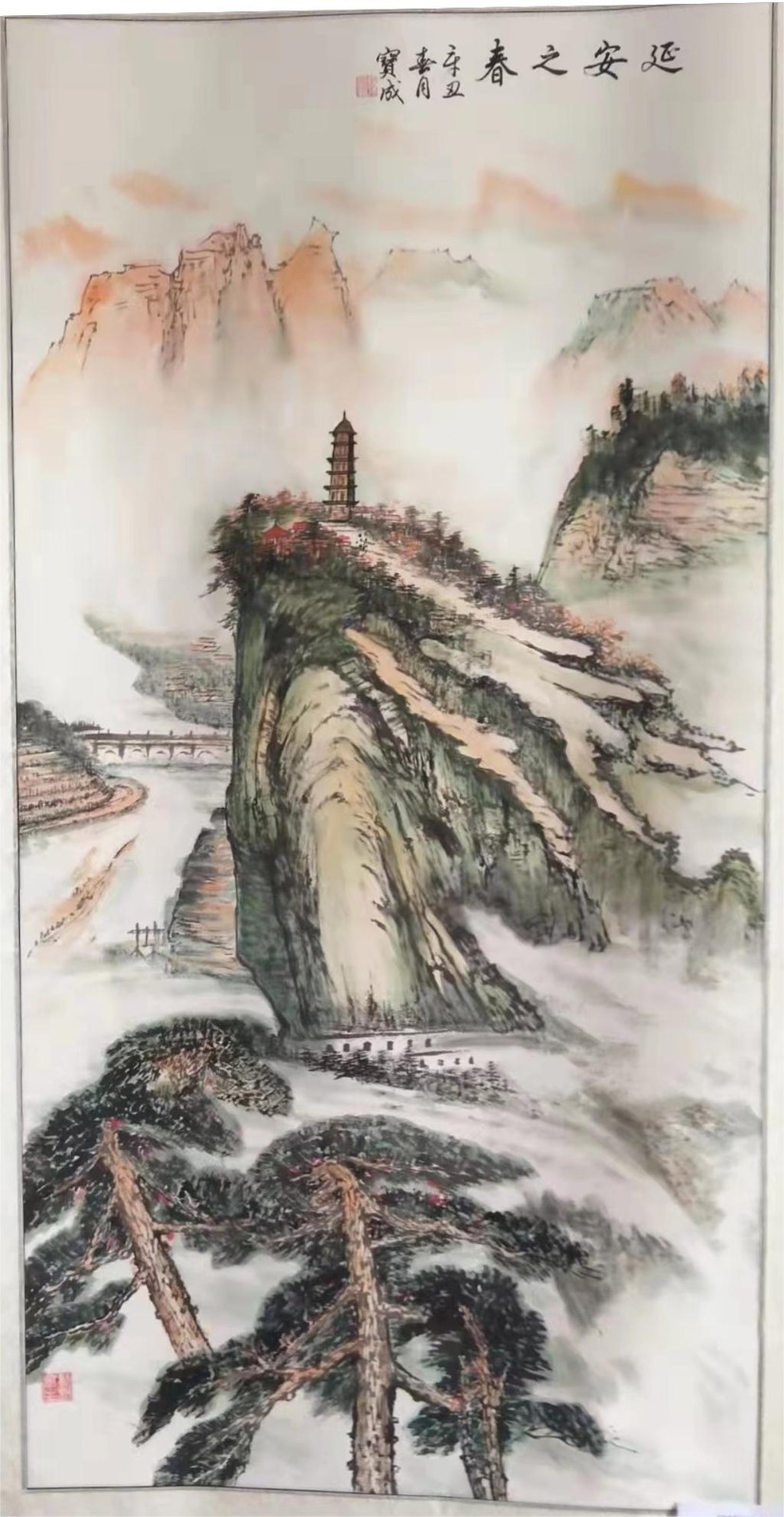

朱襄墨韵”——红叶书会会员书画线上展大约在5500年前,我们柘城一带是大汶口文化、朱襄氏文化、龙山文化与仰韶文化的交汇区域。此后,这里便集中表现出所独有的炎帝朱襄文化。炎帝朱襄文化的核心内容其中包括始祖文化——文字文化——书契的创立是汉字的重要源头。作为“红叶…

在距今3100年前,受全球气候变化的影响,东亚季风格局发生变化,西北季风势力大大增强。朱地一带从此进入一个相对干旱的时期,同时气温也变得相对炎热。大概就是这个时期,生长在朱地的一种特殊树种“朱木”慢慢失去其生长的环境而变为稀有树种,直至消亡。从西周开始,柘城一…

小年又称为交年、小岁等。小年的到来象征着春节的临近,文天祥有诗云“春节前三日,江乡正小年”,这时人们都开始为迎接新的一年而忙碌着:岁末祭灶、吃灶糖、洒扫除尘、思乡盼归,到处都洋溢着节日的氛围。

今年12月4日是我国的第二十二个“法制宣传日”!也是第九个“国家宪法日”!国家宪法日(National Constitution Day),是在每年的12月4日为了增强全社会的宪法意识,弘扬宪法精神,加强宪法实施,全面推进依法治国而设立的节日。

1月5日——6日,由县文化广电旅游局主办,县文化馆、县图书馆、县文化工作者服务支持艰苦边远地区和基层一线专项实施工作办公室承办的“我们的中国梦文化进万家”——2023年柘城县“春节”主题系列群众文化活动,在县文化艺术中心完成录制。

为迎接即将来临的新春佳节,营造喜庆祥和的新春气氛。近日,柘城县各乡镇文化站纷纷开展“迎新春.送吉祥”义写春联活动,为人民群众送上浓浓的新春祝福。

1月29日,国务院联防联控机制举办新闻发布会,介绍春节期间疫情防控工作有关情况。

为了丰富春节期间群众精神文化生活,营造欢乐祥和的节日氛围,1月14-15日,柘城县文化广电旅游局组织县文化馆到春水街道办事处长乐社区、大仵乡路庄村、张桥镇张桥村和牛城乡李寨村举办“我的乡村文化合作社”——乡村村晚文化活动。

近日,商丘市文化广电和旅游局发布《致全市家长朋友关于文化艺术类校外培训机构的一封信》,向全市家长发出提醒。

腊八节,是中国传统的重要节日之一。在这一天,人们会喝腊八粥来庆祝。腊八节的主要活动之一是吃腊八粥,这种粥由多种杂粮和豆类熬制而成,寓意着丰收和美好的祝福。在这一天,家家户户都会准备腊八粥,不仅作为食物,更是一种信仰和感恩的表达。

慈圣,在柘城县城西北14公里处。在柘(城)睢(县)公路东侧,废黄河西岸。有关慈圣的最早文字记载,见于明嘉靖三十三年版的《柘城县志》。其中《市集》篇中有“…慈圣集…”。清乾隆三十八年《柘城县志建置志》载有“慈圣集在城西北三十里。”从以上记载,可知该村在明、清两…

2月7日,县文化广电旅游局组织召开安全生产工作推进会会议要求,要压实压紧安全生产责任,严格落实“三管三必须”要求,组织开展冬春季文广旅行业安全生产大排查活动。一是开展文化娱乐场所、星级饭店、旅行社等重点场所的安全隐患排查,重点排查消防设施是否规范、消防器材是…

大约在5500年前,我们柘城一带是大汶口文化、朱襄氏文化、龙山文化与仰韶文化的交汇区域。此后,这里便集中表现出所独有的炎帝朱襄文化。炎帝朱襄文化的核心内容其中包括始祖文化——文字文化——书契的创立是汉字的重要源头。作为“红叶书会”的会员为了传承朱襄文化,特由柘…

南京临时政府成立后,国外帝国主义从封建体制集团内部选中袁世凯作为他们新的工具,对临时政府采取军事威胁、外交孤立和经济封锁等手段,对临时政府施加压力,帮助袁世凯篡夺果实,迫使孙中山交出革命政权。1912年2月,清宣统皇帝傅仪正式下诏退位,统治260多年的大清王朝退出…

人要拿得起,也要放得下。拿得起是生存放得下是生活;拿得起是能力,放得下是智慧。有的人拿不起,也就无所谓放下;有的人拿得起,却放不下。拿不起,就会庸庸碌碌;放不下,就会疲惫不堪。人生有许多东西需要放下。只有放下那些无谓的负担,我们才能一路潇洒前行。

人间三月,灿烂芳华。在“三八”国际劳动妇女节来临之际,为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,贯彻落实党的二十大精神,营造浓郁的节日气氛,充分展示女性新风采,倡导更多家庭参与全民阅读,柘城县图书馆联合华景幼儿园开展了“春风三月品书香,亲子共读绽芳华…

正月初五,俗称破五节是历史悠久的汉族传统节日之一旧时,初一到初五民间有很多迷信禁忌在过了初五之后这些禁忌即告解除故而称此日为“破五”吃饺子按照习俗,很多地方在初五这天是要吃饺子的,虽然饺子还是普普通通的饺子,但它在这个特殊的日子里,被赋予了不一样的意义。初…

为庆祝2024年五一国际劳动节,传承中华文化,提升柘城县人民群众文化修养,繁荣我县书画艺术,5月1日,由柘城县文化广电旅游局主办;柘城县文化馆承办的2024年“庆五一”书画作品展在文化馆书画展览厅正式开展。

为贯彻落实党的二十大精神,创新新时代乡村文化建设机制,丰富基层群众精神文化生活,推动乡风文明建设,助力乡村文化振兴,5月26日,由商丘市文化广电旅游局主办,商丘市文化馆、柘城县文化广电旅游局承办,柘城县文化馆、柘城县各乡村文化合作社协办的2024年商丘市乡村文化合…

在国际儿童节来临之际,为进一步培养广大少年儿童的爱党爱国情操,丰富广大少年儿童的精神文化生活,发扬红色精神,传承红色记忆,引领少年儿童一颗童心永远跟党走,开启建设社会主义现代化新征程,为我们的“中国梦”添力。5月28日,由慈圣文化馆主办,慈圣镇虎陈小学协办的“…

2月7日,县文化广电旅游局组织召开能力作风建设工作推进会,局全体领导班子、局属各单位负责人和全体党员干部参加会议。会议指出,开展能力作风建设是贯彻习近平总书记关于能力作风建设重要论述的重大举措,是落实党的十九届六中全会、省第十一次党代会和市第六次党代会、县第…

“能获得马街书状元是我们这些民间艺人的最高荣誉!”2022马街书会书状元获得者豫东琴书艺人朱云阁,披挂着状元大红花,在书状元评选结束后接受了大河报豫视频记者独家采访:“我十二岁开始学艺,跟随家人在民间说琴书,至今已经有四十多年了,今天获得书状元内心很激动。”2月…

商丘市全国重点文物保护单位名单

夏至,24节气中第10个节气,也是最早被确定的节气。于每年6月21或22日开始,至7月7或8日结束。这一天,太阳光几乎直射北回归线,达到黄经90,是太阳在一年中所能达到北半球最高的纬度,也是北半球一年中白昼时间最长的一天。

7月7日下午,县文化广电旅游局组织召开演出市场安全生产工作会议,安排部署我县演出市场安全生产工作。

北京冬奥会开幕式举世瞩目。从黄河之水天上来到迎客松绽放鸟巢,从敞开“中国门”“中国窗”到主火炬“微火”成为奥运史上的经典瞬间,中国与世界同行、传统与现代激荡、科技与文化融合,开幕式匠心独运的创意、直抵人心的情怀、胸怀天下的格局,跨越国界、传遍世界,拨动了无…

立冬后十五日斗指亥,为小雪天地积阴,温则为雨,寒则为雪时言小者,寒未深而雪未大也

12月12日-14日,由商丘市文化馆、柘城县文化广电旅游局主办,柘城县文化人才专项实施工作办公室承办的柘城县2023年公共文化服务体系建设暨文化人才专项实施工作综合培训班在我县三和元大酒店举办。

天时人事日相催,冬至阳生春又来,今日,我们迎来二十四节气中第二十二个节气一冬至。在北风呼啸、白雪皑皑中,万物期待着新一轮生命的循环。

为丰富群众社会文化生活,推动全民健身运动深入开展,庆祝中国共产党建党103周年, 6月29日至30日,由柘城县慈圣文化馆主办的2024年庆“七一”篮球比赛,在柘城县宋屯篮球场举行。

为激发青少年对知识的探求欲望,培养学生的研究能力和批判性思维,促进团队协作提升解决问题的能力,让学生在实践中学习和成长,8月17日柘城县图书馆在千树园城市书房开展了暑期研学营讲堂及橡皮泥手工活动,带领大家研学四大名著之三国演义及沉浸式橡皮泥制图。

韩相鲁,慈圣镇韩相鲁村民委员会驻地。在柘城县城关镇西北13公里处,惠济河东岸。据考证,该村韩姓始祖于明初从山西洪洞县迁至这里,择此高地定居建村。因此地西北临河,东北靠洼,土地肥沃,草木茂盛,故养鱼赶鸭、鸭肥鱼大;放牛喂马,牛强马壮:耕耘收割,早涝保收。韩氏人…

为庆祝教师节的到来,营造尊师重道的良好氛围,9月8日县图书馆开展“感念师恩 共享书香 手工传情”教师节手工扭扭花制作活动,近50名老师和学生参加了此次活动。

为推进乡村文化振兴,继承中华民族优秀传统习俗,弘扬中华民族优秀传统文化,充分挖掘中秋节的文化内涵。9月17日,慈圣文化馆在慈圣镇肖庄村文化广场举办了“花好月圆 情满中秋”文艺汇演活动。

10月23日-25日,由柘城县文化广电和旅游局主办,柘城县文化人才专项实施工作办公室承办的柘城县2024年公共服务效能提升暨文化人才专项实施工作综合培训班在我县三和元大酒店举办。

元宵节是中国传统节日,为丰富广大人民群众的精神文化生活,活跃节日喜庆气氛,让全县人民群众欢度一个温馨、祥和的元宵佳节,经柘城县文化广电旅游局研究,2022年2月15日上午9点—11点)在文化艺术中心广场举办“我们的节日欢天喜地闹元宵”有奖猜灯谜及书画展览活动。本次猜…

为营造浓厚节日文化氛围,满足群众精神文化需求,引导读者们养成爱读书、读好书的习惯,进一步激发全民阅读的热 情,根据“品书香-沐春风”全民阅读主题活动有关安排,书 香河南数字阅读平台将于2022年春节期间开展线上有奖共读活动,现就有关事项通知如下:一、总体要求以习近…

弘扬中华优秀传统文化,丰富全县人民群众精神文化生活,营造欢乐祥和、文明健康、积极向上的喜庆氛围,进一步激发人民群众的文化热情,展现柘城人民群众的新风貌,2月13日至15日,柘城县文化广电旅游局相继举办了传统戏曲展演、戏曲爱好者演唱文艺汇演,图书车流动服务、红叶书…

对于还没有打新冠肺炎加强针的群众来说,今后,在打加强针时,又多了一种新打法:既可以选择同源接种,也可以选择异源接种,也就是序贯加强免疫。

《哪一本书中的人物,让你看见了自己》01《红楼梦》里的林黛玉在曹公笔下,她是“行止见识,皆出我之上”的裙钗中最特别的那朵。很多人不喜她的多愁善感,使小性、闹脾气,天生一副促狭嘴,讽人损人不着痕迹……但她让我看到人性中的纯粹。不擅于假面,不屑于圆滑,聪敏如她,…

2月22日,21世纪以来第19个指导“三农”工作的中央一号文件《中共中央 国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》正式发布。《意见》共8部分,包括:全力抓好粮食生产和重要农产品供给、强化现代农业基础支撑、坚决守住不发生规模性返贫底线、聚焦产业促进乡村发展…

书香河南APP下载流程安卓用户:1.微信或浏览器扫描下方二维码进行下载安装2.下载完毕后点击左下角允许3.点击左下角继续安装4.安装后进入APP在此界面点击扫码认证5.扫描下方二维码进行认证即可正常使用iPhone用户:1.微信或浏览器扫描下方二维码进行安装2.安装后进行授权(1)点…

前扳曾口,属老王集乡。在城关镇东北二十一公里,扳口沟东岸,柘城商丘二县交界处。王姓从山西洪洞县迁此建村。古为渡口,打渔撑网者甚多,故名扳曾(古写为“罾”,网之意)口。后分居两村,本村居前,故得今名。有明初古树一柘桑(距今已六百余年),属县级文物保护单位。清末…

清明节,又称踏青节、三月节、祭祖节,是中华民族的传统节日,人们不仅会在这天扫墓祭祀缅怀祖先,还会出门踏青游玩,是中华民族自古以来的优良传统。

全民阅读连续十年写入政府工作报告,图书馆开展儿童阅读推广和分享活动,是儿童成长的需要,因为阅读让孩子更有幸福感,还可以激发孩子的语言能力、启迪孩子的好奇心和想象力、可以提高孩子的学习能力,2024年11月份柘城县图书馆在千树园城市书房开展了“小书本 大智慧”系列阅…

大雪,是二十四节气中的第21个节气,冬季的第三个节气。斗指壬,太阳到达黄经255度,交节时间为每年公历12月6-8日。大雪节气是干支历子月的起始,标志着仲冬时节正式开始。大雪是反映气候特征的一个节气,大雪节气的特点是气温显著下降、降水量增多。

元宵节是中国重要的传统节日之一,为弘扬中华优秀传统文化,丰富我县人民群众精神文化生活,在元宵节期间营造出欢乐祥和、文明健康、积极向上的喜庆氛围,进一步激发人民群众的文化热情,展现我县人民群众的新风貌,2月13日至15日,由柘城县文化广电旅游局主办,柘城县文化馆承…

为助力实施乡村振兴战略,着力补齐农村文化短板,2月15日上午,柘城县慈圣文化馆为让群众过上一个欢乐祥和的元宵节,在慈圣镇大街举办了两项文化活动,吸引来近1000余名观众参与。一是举办了大型文艺汇演。文艺演出在歌舞《今天是个好日子》中拉开了序幕。歌舞、扭秧歌、豫剧、…

为了丰富广大人民群众节日文化生活,继承和发扬中华传统节日民俗,增强对中华优秀传统文化的认同感和自豪感,柘城县图书馆2022年2月15日上午在文化艺术中心院内举办了“我们的节日欢天喜地闹元宵” 有奖猜灯谜及书画展览系列活动。 本次猜灯谜活动设置谜题500条,同时设置相应…

为切实加强和规范全县石刻文物拓印管理,避免被盗、被破坏、被违法拓印等有损文物的行为,2月21日,县文化广电旅游局组织文物工作人员先后到孟庄遗址、李子金墓、李庄遗址、天齐庙等十余处文物保护单位,对石碑石刻存在的安全问题进行了检查、统计和拍照存档,并与文物保护员签…

近日,县文化广电旅游局组织召开文旅市场经营单位疫情防控工作加压促进会,传达省委第九督导组暗访商丘疫情防控工作情况反馈会精神,加压部署全县文旅市场经营单位疫情防控工作。会议强调,全县文旅市场经营单位要切实提高思想认识,针对督导组反馈的问题要举一反三,全面排查…

济渎池属柘城县岗王乡,西北隅有一座桥横跨惠济河。

6月11日是2022年“文化和自然遗产日”。在做好新冠肺炎疫情防控工作的前提下,文化和旅游部将于2022年“文化和自然遗产日”前后集中开展非遗宣传展示活动。今年设置云游非遗影像展、非遗购物节、“新疆是个好地方”对口援疆19省市非遗展,同时各地方、文化和旅游部相关直属单位…

据悉,省文化和旅游厅、省乡村振兴局日前联合印发通知,确定195个村为河南省首批乡村康养旅游示范村创建单位,我市5个村入选。

河南文化厚重,山水灵韵,是中国诗词文化的富集地。千百年来,这里不仅是许多诗词大家的乡土故里,更吸引无数文人墨客留下最富诗意的创作。跟着诗词看河南,从诗词歌赋中寻觅最河南的声音;以诵读的形式礼赞河南,体会诗境里的家国情怀,弘扬传统文化,增强文化自信。

秦汉时期的柘县秦始皇统一中国,以郡县制治理国家,为柘城立县之始。朱襄古城以邑有柘沟而设“柘县”,柘城从此进入一个新的历史时期。西汉时期,尤其是“文景之治”时期,柘县经济有了较快发展,柘丝成为汉朝王室贡品,农业、手工业、商业、科技等也都得到较大发展,形成柘县…

近日,县文化广电旅游局组织召开2021年度基层党组织组织生活会和民主评议党员会议。会议由局党组书记、机关党支部书记张峰杰主持,机关全体党员参加,全体班子成员以普通党员身份参加会议。会上,张峰杰同志首先通报了此次组织生活会前组织学习、征求意见建议、开展谈心谈话等…

为进一步贯彻落实《中华人民共和国未成年人保护法》,切实保护未成年人合法权益,按照省市文化和旅游部门工作安排,结合能力作风建设攻坚活动,4月25日,县文化市场综合行政执法大队通过视频形式收看由市文化市场执法领域举办的《中华人民共和国未成年人保护法》专项执法检查活…

黄河是中华民族的根和魂,凝聚着中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化的核心要素,积淀着中华民族深层的文化基因。

在中国传统文化中,冬至是重要的节日,也是全年最重要的节气之一。在古代,人们会庆祝冬至这一天,以表达对长夜过后春天的期盼。家人会团聚在一起,共享丰盛的团圆饭。

随着冬日暖阳的温柔拥抱,我们迎来了充满希望与活力的新年——元旦。为了丰富读者的文化生活,增进他们对书籍的热爱与探索,2025年元月一日上午柘城县图书馆在一楼阅览室开展了“迎新年 庆元旦 书名我来猜”主题活动。

为迎接即将来临的新春佳节,营造欢乐祥和的新春氛围,2025年1月19日,柘城县慈圣文化馆深入乡村第一线,在慈圣镇中心大街开展了“迎新春送祝福”义写春联送群众活动。

刘奶庙 刘奶庙属柘城县洪恩乡。在城关镇东南17公里,柘鹿交界处,东临太平沟岸。原名侯楼,为商丘侯姓的外庄子,曾有九所楼,故名。明朝崇祯年间(1628年-1644年),侯姓人衰家败,便把家产变卖给本村刘家,迁回原籍。大约康熙年间(1662年-1722年),刘姓一人中了进士,势大户众…

为迎接“三八”国际妇女节的到来,丰富和活跃干部职工的文化生活,展现文广旅女职工巾帼风彩,提高团队凝聚力,近日,县文化广电旅游局组织开展了“魅力女性 快乐巾帼”庆祝“三八”妇女节文体活动。在文化艺术中心广场,全局女干部职工欢聚一起,共同庆祝自己的节日。此次文体…

汉门吏陶俑,泥质灰陶,手制捏塑而成,高69.1厘米。俑为站立姿,双手相和两袖口相对于腹前,背稍弓。头戴武弁冠,双目墨绘,唇部涂朱。身穿交领长衣,直裾,双袖遮覆双手,足蹬齐头翘首履。衣领、衣襟和袖口饰带状彩绘花纹,花纹为红色线描曲回形纹、圆点纹和“Z”字形纹。左右…

金蛇狂舞闹元宵,红火柘城幸福年。在元宵佳节来临之际,为了全力营造全民参与、全民乐享的节日文化氛围,丰富全县人民群众精神文化生活,充分发挥文化活动聚民心、促和谐的作用,力求让优秀传统文化以更美好、更欢乐的方式融入民俗,让广大人民群众共享文化艺术发展成果,感受…

陈胜、吴广起义秦末农民战争地图 秦二世胡亥即位后,统治者对劳动人民的剥削和压迫更加残酷。人民无法生活,被迫铤而走险,进行反抗斗争,出现了“欲为乱者,十室有五”和“群盗满山”的局面,大规模的农民起义成熟了。秦二世元年(前209年)七月,陈胜、吴广等900余人被征,发…

伯岗集,位于柘城县城关镇西北17.5公里处,为柘城县伯岗乡人民政府驻地。西与太康交界,东临蒋河,北近睢县、宁陵边界,呈椭圆形聚落,中高外低,洪河环流。伯岗集东西、南北(稍长)十字街。街西南200米处,曾有一座土岗,高6米,圆周长76米。相传这就是西汉楚霸王项羽点将台…

宋金元时期,赵匡胤建立北宋,柘城经济得到迅速恢复。尤其是宋真宗的御驾东巡,使老王集王酒成为贡酒。金兵入主中原后,柘城在整个南宋时期归金朝统辖,金朝一连扶植多名傀儡皇帝,均是奢侈淫逸,横征暴敛之徒,造成了社会制度的不稳定,阻碍了柘城经济文化的发展。后来又经历…

3月5日上午,为大力弘扬和传承雷锋精神,积极培育和践行社会主义核心价值观,柘城县图书馆开展了学雷锋文化志愿服务活动,图书馆工作人员和读者组成志愿者服务队,以饱满的热情参与到学雷锋志愿服务活动中。

春意盎然,阳光和煦。为充分展现新时代人民群众热爱生活、蓬勃向上的精神风貌,满足老年人对美好生活的追求。为老年群体搭建和提升文艺才华交流展示平台,柘城县图书馆开展了“银发书香‘阅’享四季”银发学堂插花培训活动。

3月8日,国内报告新增新冠肺炎本土病例【233+322】例,涉19省40个地市,再创了常态化以来的报告省份最多、感染者人数最多的2项新高。且上海疫情已外溢至江苏、湖南、广东、陕西、浙江、山西等省市;山东威海疫情已外溢至我省的濮阳市,疫情防控形势十分严峻。为有效控制和阻断…

大雪,是二十四节气中的第21个节气,冬季的第三个节气。大雪节气是干支历子月的起始,标志着仲冬时节正式开始。大雪是反映气候特征的一个节气,大雪节气的特点是气温显著下降、降水量增多。

风起梨花舞,又是清明时。为缅怀革命先烈,大力弘扬爱国主义精神,4月4日上午柘城县图书馆开展了“清明雨上 缅怀先烈”清明节主题阅读活动。

3月3日24时,新一轮成品油调价窗口开启。最近几天的国际原油价格上涨堪比直升机,这意味着接下来,国内成品油价或许会迎来较大幅度的调整。据了解,下一轮成品油价调整将在3月17日24时进行,预计上调油价1040元/吨左右,已远超上调红线,折合升来看,约为0.78-0.94元/升的涨幅…

又到一年清明时,不少人关心:疫情下,今年清明节还能现场祭扫吗?3月25日,记者从河南省民政厅获悉,根据对清明节祭扫工作的安排部署,我省中高风险区所在的县(市、区),暂停公墓和殡仪馆骨灰楼等殡葬服务机构的现场祭扫活动;对于未发生疫情的省辖市,严禁无差别一律暂停现…

商丘市疾控中心紧急提醒近期,我国新冠肺炎疫情持续高位流行,波及地市范围继续扩大,疫情仍在发展阶段。3月份以来,全国报告感染者超过6万例,平均日增2400多例,波及28个省份。截至3月27日15时,中高风险地区高达594个,疫情防控面临复杂性、艰巨性和反复性的严峻形势。3月9…

“童心向党——庆祝中国共产党成立100周年少儿美术作品联展”,系2021年度河南省省级公共文化服务专项资金项目。此次展出的100幅优秀少儿绘画作品,由全国67家图书馆征集的2万余幅作品中精选而出。以“童心向党”为主题,包括“幸福童年——感党恩”“远大理想——听党话”“美…

老王集村老王集村是柘城县老王集乡人民政府驻地。在城关镇东北20公里,祧河南岸,柘(城)商(丘)交界处。北宋初年(公元960年-967年)已成村落。多为王姓,逢小集市,古称王家集。清咸丰三年(1853年)农历五月太平天国北伐军,浩浩荡荡起兵毫州进发归德,途径此地。太平军为养…

三月,暖日晴风初破冻,毕竟春色尚浅,柳眼梅腮,春心始动,却已载着春暖花开的梦想,驶向最美人间四月天。再见三月。四月你好!四月,是一幅画,是一幅“百般红紫斗芳菲”的美丽水彩;四月,是一首诗,是一首“旧书不厌百回读”的隽永诗篇。四月的美,灵动妩媚,读你千遍也不…

为深入贯彻落实全民阅读工作部署,推进全民阅读活动深入开展,营造“爱读书、读好书、善读书”的浓厚氛围,4月19日,柘城县图书馆举办2025“豫出彩一起来读书”暨“千人诵经典 书香润心灵”读书活动。

为迎接党的二十大胜利召开,进一步厚植广大人民群众爱党、爱国、爱社会主义的情感,大力营造团结奋进、自信自强、国泰民安、争先出彩的浓厚氛围,推动社会主义文化大发展大繁荣,满足人民群众多层次、多元化的精神需求,切实保障广大群众的基本文化权益,培养人民群众对美术书…

砖桥集属陈青集镇。在城关镇东南8公里,惠济河北岸,柘鹿交界处北面废黄河与惠济河汇合,每到雨季洪流滚滚,奔腾入鹿邑。千百年来皆为县水流中枢之一。惠济河自然流向,河道古老。此处古称小南集。时年风调雨顺,河流清澈,两岸土壤肥沃,庄稼碧绿,树茂粮丰。但这天然障碍,使…

文化和旅游部关于修改《娱乐场所管理办法》的决定

近日,文化和旅游部印发《文化和旅游部关于修改〈娱乐场所管理办法〉的决定》,进一步深化娱乐场所“放管服”改革,持续释放改革红利。

在“六一”国际儿童节及中国传统节日“端午”到来之际,以“书香传承”为主题,开展“图书馆云游记”线上直播活动,为全省少年儿童打造云端阅读盛宴,弘扬中华优秀传统文化,培育和践行社会主义核心价值观,促进文旅融合,推动全民阅读。

亲爱的书友朋友:柘城县图书馆4月3日起临时闭馆根据河南省防疫工作部署,按照省文化和旅游厅疫情防控紧急会议要求,经研究决定:柘城县图书馆于4月3日起临时闭馆,暂时取消所有线下活动,恢复开放时间根据疫情另行通知,请广大读者关注我馆读者群。闭馆期间图书借期自动顺延。…

4月23日-27日,由柘城县文化广电旅游局主办,县文化馆、县文化工作者服务支持艰苦边远地区和基层一线专项实施工作办公室协办的“喜迎二十大欢乐进万家”柘城县2022年庆“五一”线上系列群众文化活动在县文化艺术中心完成录制。

“养成勤洗手,居家常通风。出门戴口罩,不去串门庭。不要聚餐把命送,要保持社交距离良好卫生。接种疫苗人人要响应,是利国利民的大好事情。医务人员闻令而动,舍生忘死往前冲,一次次完成艰巨使命,如果抗疫有颜色,那一定就是中国红,中国红。为喜迎党的二十大,咱齐颂赞歌…

4月22日上午9:30,由河南省文化和旅游厅主办,河南省图书馆、河南省少年儿童图书馆及各省辖市文化广电旅游局承办,全省各级图书馆协办的河南省“2022全民阅读”系列活动启动仪式暨云上阅读推广活动将以线上直播形式面向社会全面发布河南省“2022全民阅读”系列活动。

“你家在哪里,我家在柘城;炎帝故里美,柘城辣椒鲜;民风更淳朴,世代出英贤;敢想敢干敢担当,困难面前初心永不变……。”4月12日,这首由柘城县豫剧团演员孔爱民演唱的抗疫戏歌,在该县融媒体中心录制播出。

柘城县图书馆将于5月1日(周日)起恢复开放,图书馆实行限制性开放措施。现就疫情防控期间服务规则公告如下:

在“六一”国际儿童节及中国传统节日“端午”到来之际,5月29日上午柘城县图书馆在二楼多功能厅组织收看了由河南省文化和旅游厅主办,河南省少年儿童图书馆、河南博物院、河南省非物质文化遗产保护中心、少林寺武术馆、柘城县图书馆承办的“图书馆云游记”——2022“六一”暨端…

为深入贯彻落实党的二十大精神,提升全县基层书画爱好者的鉴赏能力,4月11日,由柘城县慈圣文化馆主办的2024年柘城县慈圣文化馆书画交流会,在县文化艺术中心二楼举办。

最是书香能致远,自古以来,以书会友便是中华民族的传统美德。

祥龙辞岁去,福蛇踏春来,值此新春佳节即将来临之际,2025年1月21日柘城县图书馆邀请三位专业书法家在王菜园社区开展了“迎新春 送祝福”暨我们的中国梦 ——文化进万家义写春联活动。

5月19日是中国旅游日,县文化广电旅游局上午9点在千树园风景区开展了以“感悟中华文化 享受美好旅程”为主题的519中国旅游日宣传活动。

新华社北京5月22日电 近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》(以下简称《意见》),并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。《意见》明确,到“十四五”时期末,基本建成文化数字化基础设施和服务平台,形成线上线下…

端午节在每年的农历五月初五,又称端阳节、午日节、五月节等。端午节是中国各族人民纪念屈原的传统节日。

悠悠粽叶香,浓浓端午情,端午节作为中华民族的一个传统节日,承载着厚重的历史文化。为了更好地继承和发扬中华民族传统民俗文化,营造欢乐、祥和的节日文化氛围,以实际行动迎接党的二十大胜利召开。5月29日,由柘城县文化广电旅游局、县融媒体中心主办,县图书馆、县文化馆、…

元宵节是我国重要的传统佳节,吃汤圆、赏花灯、猜灯谜都是必不可少的习俗文化。2月5日上午,柘城县图书馆在文化艺术中心广场开展了一场别具一格的”有奖灯谜“活动。

在国际儿童节来临之际,为发扬红色精神,传承红色记忆,引领少年儿童一颗童心永远跟党走,开启建设社会主义现代化新征程,喜迎二十大召开,5月28日,由柘城县文化广电旅游局、慈圣文化馆主办,慈圣镇虎陈小学协办的“喜迎二十大童心向党”——柘城县庆“六一”文艺汇演活动在虎…

2023年慈圣文化馆书画展览第二期

寒冬辞旧岁,温暖过新年,值此2023年元旦来临之际,柘城县图书馆联合“红叶书会”征集会员优秀书画作品40余幅,举办庆“元旦”——红叶书会会员书画线上展览。

为喜迎新春佳节,1月7日,县文化广电旅游局下属二级机构慈圣文化馆,邀请我县书法爱好者到慈圣镇敬老院开展义写春联活动,为老人送去春联50副,让他们感受到党和政府的温暖。

春节将至,为深入推进文化惠民工程,丰富基层群众传统节日文化生活,让党的二十大精神深入基层、深入群众、深入人心,凝聚奋进新时代新征程的强大精神力量。1月11日,柘城县文化广电旅游局组织慈圣文化馆特邀徐涛、董其伟、张文革、朱瑞华、李德信、王志强等12名书法爱好者,深…

为了传承弘扬中华传统文化,感悟中华美学精神,挖掘中原诗词文化中的经典,让广大师生在经典诵读中感受历史之美、文化之美、山河之美、生活之美,进一步激励青少年爱经典、读经典、悟经典,从中华优秀传统文化中汲取丰厚滋养。在“六一”儿童节来临之际,柘城县图书馆组织开展…

为深入学习贯彻习近平总书记首届全民阅读大会贺信精神,大力弘扬社会主义核心价值观,传承中国传统文化,关注残障儿童健康成长,营造全社会关心关爱残疾人士、支持特殊教育的良好氛围。在“六一”国际儿童节之际,柘城县图书馆在特殊教育学校开展了关注弱势群体阅读推广活动暨…

据《新唐书忠义传赞》记载,宋真宗赵恒在大中祥符六年(1013年)曾御驾东巡至应天府(今睢阳区),拜祭“双庙”(供奉张巡、许远的庙宇),先贤磊落不凡的品行与功业深深吸引了当时的真宗,以致其“留驾裴回”。在向旁人咨询了先贤的所行所事后,真宗决定将他们的业绩“著金石刻…

为贯彻落实《中华人民共和国公共文化服务保障法》,切实保障人民群众基本文化权益,满足群众基本文化权益,满足群众基本文化需求,规范基本公共文化服务,根据上级文化主管工作要求,结合我县公共文化单位服务范围和业务特点,现将《柘城县(2021——2025)基本公共文化服务目…

县文化广电旅游局组织开展2023年“我们的中国梦文化进万家”春节主题系列群众文化活动。举办了“玉兔迎新春 欢乐过大年”文艺汇演、戏曲、曲艺等3个专场演出。通过省“百姓文化云”和“柘城文旅云”平台全程线上直播,让广大人民群众,通过线上平台就可以看到自己想看的节目,…

柘城县文化广电旅游局开展“流动博物馆”巡展系列活动

李芳广,字元公,别号蓼墅,柘城县霸岗集西北人。李芳广自幼聪慧异常,幼而能文,十岁应童子试第一名,不久进入县城学堂,享受到当时官府供应的学生膳食补贴。

真正的痛苦,没有人能与你分担。你只能把它从一个肩,换到你的另一个肩。

近日,该局组织开展文物保护单位消防安全大检查活动。工作人员先后到锦鸡园、蚕姑庙、山陕会馆、朱襄氏陵遗址、北王庄遗址、关帝庙等24处文物保护单位,对文物点内的消防设施设备、线路布置、焚香烧纸等情况进行重点巡查排查,对巡查排查中发现的有消防安全隐患的文物点现场下…

12月29日上午9点30分,柘城县图书馆在一楼阅览室组织开展“迎元旦剪窗花做灯笼”传统文化课堂,此次活动吸引了不少爱好做手工的小朋友,共有20组亲子家庭参与本次活动。本次手工课堂,邀请了手工老师徐艳艳,在课堂上,徐老师先对剪纸和做灯笼文化进行科普,随后给大家讲解了如…

中华民国时期,柘城经历北洋军阀政权统治时期(1912.02~1927.05)国民政府统治时期(1927.6~1928.5)、日本殖民统治时期(1938.6~19458)、国民政府后期统治时期(1945.9~1948.11)。民国初期,孙中山领导的新民主主义革命为柘城带来了短暂的新的民主气象,然而紧接着的军阀混战…

安平集,柘城县安平镇人民政府驻地。在城关镇西南 18 公里,涡河南岸。古大棘地。

每个人一生都会遇到两种人:一种是不图回报,无怨无悔扶持你、帮助你的人,他们给你博大温暖的爱,使你的人生顺风顺水,收获快乐和幸福;另一种人使你痛苦,带给你失败和挫折。感恩那些打击你、欺骗你、伤害过你的人,他们同样促使你成长。要知道正是那些没有把我们击垮的磨难…

习近平总书记对历史文化遗产和自然遗产的保护、传承、利用高度重视,进行了一系列考察调研,作出一系列重要指示。今年6月11日是文化和自然遗产日。让我们循着习近平总书记的“文化足迹”,从总书记的谆谆话语中感受他对历史文化遗产和自然遗产一以贯之的深厚情怀。保护:“把老…

值此“双节”来临之际,为丰富全县人民的节日文化生活,加深人民群众对传统节日的认识,柘城县图书馆特举办2022中秋节教师节有奖知识竞答。

最近几天,咱们县容湖湿地公园的“网红”路一侧出现了新的“网红”景观——许多市民从没有见过的一种鸟,落在略微高出水面的木桩上,整整齐齐,像极了小时候的儿歌“排排坐,吃果果”。悠闲的水鸟站在木桩上,等待着水面游过的小鱼,伸口就能吃个饱。(网友拍摄)鸟儿整整齐齐排…

近期全国疫情防控形势逐步企稳,学生及家长暑期旅游出行意愿强烈,为统筹做好疫情防控和经济发展工作,既让全省师生度过一个快乐祥和的暑假,又严防人员流动造成疫情反弹,日前,省疫情防控指挥部印发《关于进一步优化暑期学生疫情防控措施的通知》(以下简称《通知》)。

皮影戏,是用皮革裁成人或物的形象,靠灯光将其影子投射到布幕上,在艺人的操纵下,做出各种动作,配以说唱而形成的一种独特的戏曲艺术。皮影戏是融雕刻、动画和说唱为一体的综合性艺术,雅俗共赏,简便易行。自北宋时已有演出,元代流传到西亚,远及欧洲。由于流传地区、演唱…

人与人之间就是一种缘分,心与心之间就是一种交流,爱与爱之间就是一种感情;情与情之间就是一颗真心;错与错之间就是一个原谅,人生就是这样一种交往,人人都有自尊人人都有苦衷人人都有自己的,想法、做法、活法。理念不同,做法不同,活法就不同,没必要,去改变别人,做好…

各县(市、区)人民政府,市城乡一体化示范区管委会,市气象灾害防御及人工影响天气指挥部各成员单位:

1919年1月,第一次世界大战胜利,各战胜国在巴黎举行和平会议,中国政府代表提出了取消帝国主义在中国的某些特权,废除清政府签订的“二十一”条的正义要求,遭到美、英、日等帝国主义国家的拒绝,反将德国在中国山东的权益写进和约,转让给日本。巴黎和会的失败外交,成为“五…

寒冬辞旧岁,温暖过新年,值此2023年元旦来临之际,柘城县图书馆联合“红叶书会”征集会员优秀书画作品40余幅,举办庆“元旦”——红叶书会会员书画线上展览。

“十一”国庆节到来之际,为激发红叶书会会员及全县书法爱好者对祖国的热爱和向往之情,营造浓厚的节日氛围,弘扬中华传统文化,推广书画艺术,增进人们对中国传统文化的了解和认同感,提供一个展示和交流书画作品的平台,激发人们对文化艺术的热情和创作欲望。2023年9月20日上…

立春,春气始而建立也立春,为二十四节气之首,四时之始标志着万物闭藏的冬季已过去开始进入风和日暖、万物生长的春季

为确保我县“双节”假日期间文旅市场安全平稳运营,柘城县文化广电旅游局主动作为,多措并举,加强假日期间文旅市场执法监督检查力度,“双节”期间全县文旅市场安全平稳有序运营。

母亲节,是一个歌颂母爱的日子,更是一个感恩的日子,5月12日上午柘城县图书馆邀请30组亲子家庭共同制作鲜花花束,让孩子们把爱寄托在花上,用“花”装点快乐的时光,用“花语”为妈妈献上一份母亲节特殊的礼物。

为庆祝伟大的中国共产党成立103周年,推动广大人民群众拥党爱党的热情,融洽党和民众的鱼水关系,促进和谐社会的创建,柘城县慈圣文化馆于2024年6月28日,在慈圣镇肖庄文化广场举办了“庆祝建党103周年”暨庆七一文艺汇演广场活动。

金秋送爽,丹桂飘香,我们迎来了传统佳节——九九重阳节,为进一步发挥传统节日在弘扬中华民族优秀文化和加强思想道德建设中的载体作用,营造文明和谐的社会氛围。柘城县图书馆于2024年10月11日“重阳节”当天开展了“九九重阳节”主题活动。

素秋九月好时节,菊花烂漫重阳至。为进一步发挥传统节日在弘扬中华民族优秀文化和加强思想道德建设中的载体作用,营造文明和谐的社会氛围。柘城县慈圣文化馆全体工作人员走进慈圣镇敬老院,开展了以“九九重阳节 浓浓敬老情”为主题的慰问活动。

红旗飘扬迎国庆,载歌载舞庆团圆。为活跃和丰富我县居民的精神文化生活,弘扬中华民族传统优秀文化,营造浓厚的节日氛围。9月29日——10月6日,柘城县文化广电旅游局在千树园广场和文化艺术中心广场持续开展了“迎双节赶大集”——柘城县2023年“喜迎双节 百万奖补惠万家”促销…

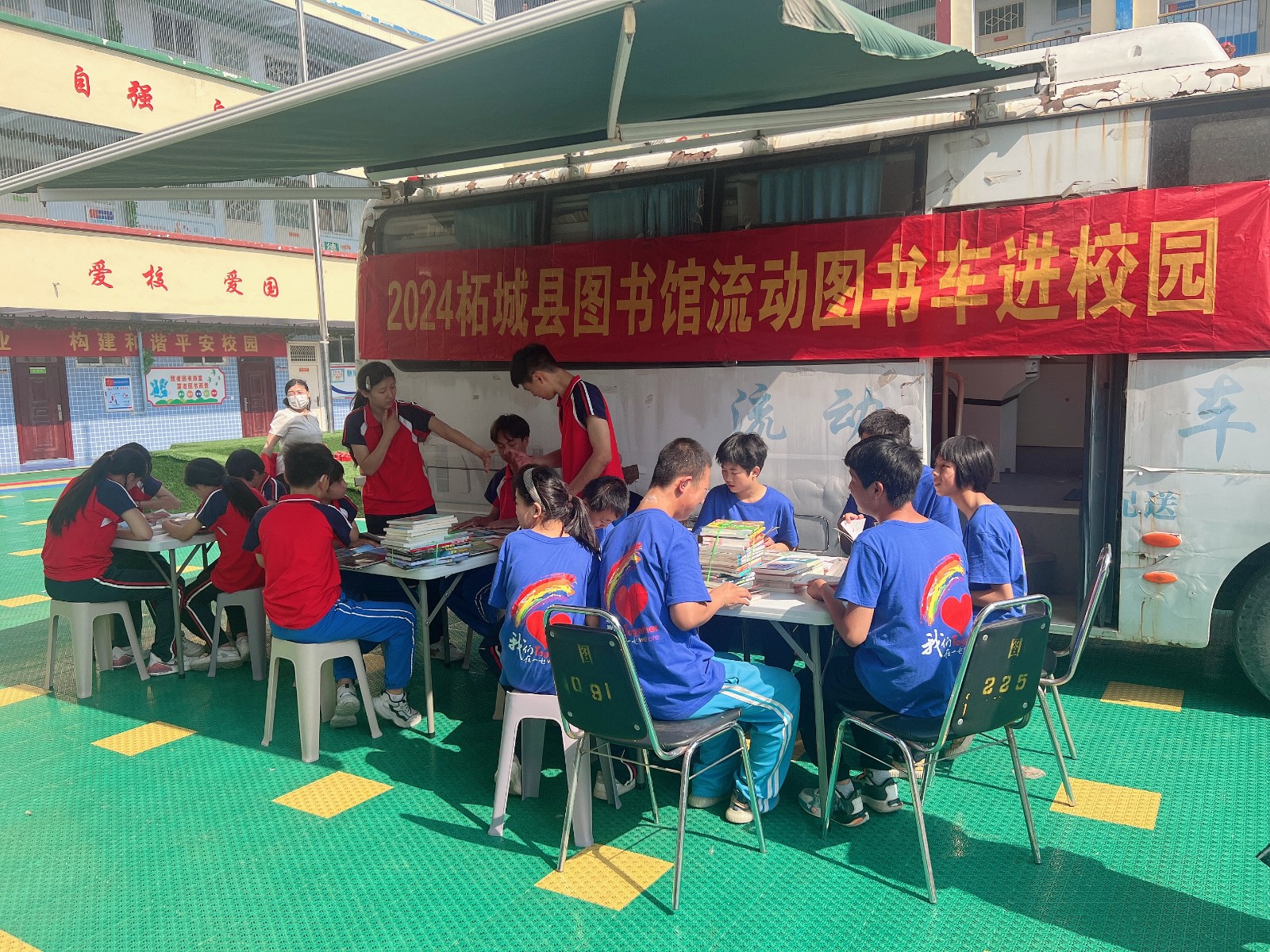

为了让孩子们过一个充实、多彩、快乐的节日,让他们感受阅读之美,为他们送上精神食粮和温暖关爱。5月31日柘城县图书馆开展了“爱在夏日 多彩六一”关爱特殊群体暨流动图书车进校园活动,并精心挑选了近百本图书和慰问品送到孩子们手中,鼓励孩子们认真学习、快乐生活、幸福成…

端午节是中国的传统节日之一,为弘扬中华优秀传统文化,同时加深广大读者对传统文化的理解和认识,6月9日上午柘城县图书馆特举办了“浓情端午 粽情美丽 ”为主题的亲子活动,30余名青少年儿童及家长参与了此次活动。

为进一步弘扬中华民族“尊老、敬老、爱老、助老”的传统美德,在重阳节来临之际,柘城县图书馆于10月22日在多功能厅开展了以“诗词画意贺‘重阳’”为主题的丰富多彩的活动,让老年人度过了一个快乐、温馨的节日。

红色文献是革命文物的重要形式,是承载红色记忆、传承红色基因的重要载体,为弘扬红色文化,6月30日,柘城县图书馆举办“赓续革命精神 传承红色基因—馆藏红色革命文献主题书展”。

为丰富全县人民群众的精神文化生活,在“七一”党的生日当天,柘城县图书馆开展“翰墨颂党恩 礼赞新时代”主题书画展活动。

为庆祝中国共产党成立103周年,6月28日,由柘城县文化广电旅游局主办、柘城县文化馆、柘城县图书馆承办、柘城县文化人才服务支持基层一线工作办公室协办的 “我们的中国梦文化进万家”2024年庆“七一”惠民文化周,在县文化艺术中心举行。

为深入贯彻落实党的二十大精神,提升全县基层书画爱好者的鉴赏能力,3月31日,由柘城县文化广电和旅游局主办,慈圣文化馆承办的2025年柘城县慈圣文化馆书画交流会,在县文化艺术中心二楼举办。全县书画爱好者60余人参加了此次书画交流会。

在商丘市五月份举办的第六届商丘市“群星奖”小戏小品(曲艺)展演中:柘城县坠子戏《赞商丘》获二等奖琴书《二十大精神天下传》、《扶贫政策就是好》,三弦落子戏《防诈骗》,豫东大鼓《二十大精神美铭传》获三等奖。

为了激发孩子们的阅读兴趣,培养孩子们爱读书、乐读书、多读书的好习惯。4月7日上午,柘城县图书馆流动图书车缓缓驶入大仵一中。

山河无恙,生活长安,只因你们的漫长坚守,祖国万里,祝福无声,且伴军歌,致敬人民英雄!

为全面传承红色经典、普及红色教育、播种红色种子、赓续红色血脉、宣扬红色思想,柘城县图书馆充分发挥图书文化资源优势,于7月31日在一楼阅览室开展了“铭记光辉历史、畅游红色经典”——暨“八一”建军节读书活动。

8月2日柘城县图书馆在千树园城市书房开展了暑期研学营讲堂及非遗漆扇制作活动,带领大家研学四大名著之红楼梦及沉浸式体验漆扇工艺。

为庆祝“我们的中国梦—文化进万家”活动开展十周年,2月24日上午,柘城县慈圣文化馆为让群众过上一个欢乐祥和的元宵节,在慈圣镇大街举办了两项文化活动,吸引来近1500余名群众观看参与。

十年芳华三尺台半首华发一寸心师泽如光,虽微至远祝所有老师教师节快乐

中秋节是中华民族的传统佳节,柘城县图书馆于2024年9月16日在图书馆二楼多功能厅举办了“诗情画意 情满中秋”为主题的亲子做月饼活动,喜迎中秋节的到来。

元宵节是中国传统节日,为丰富广大人民群众的精神文化生活,活跃节日喜庆气氛,为进一步弘扬中华传统优秀文化,营造浓厚喜庆安康、文明祥和的节气氛围。2月24日,柘城县图书馆在一楼图书室举办我们的中国梦文化进万家“庆元宵猜灯谜”有奖竞猜活动。

为深入学习贯彻习近平文化思想和党的二十大精神,围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务,进一步加强“中国梦”宣传教育,4月21日,由柘城县文化广电旅游局主办;柘城县文化馆承办的商丘市惠民文化节——2024年商丘市“中国梦 春之声”诗歌朗诵会在柘城县文化…

书籍是人类进步的阶梯,是文化传承的通道,是走向未来的基石。为了进一步营造浓厚的读书氛围,2024年5月5日柘城县图书馆开展了百行荐百书我是好书推荐官(第二期)活动。

为深入贯彻落实党的二十大精神,创新实施面向老年群体的惠民工程,围绕“庆祝中华人民共和国成立75周年” 主题,按照河南省首届银发艺术演示交流活动——“银发书香”经典诵读活动要求,2024年4月30日柘城县图书馆在一楼多功能厅开展了“银发书香”经典诵读活动。

元宵节是中国重要的传统节日之一,为弘扬中华优秀传统文化,丰富我县人民群众精神文化生活,在元宵节期间营造出欢乐祥和、文明健康、积极向上的喜庆氛围,进一步激发人民群众的文化热情,展现我县人民群众的新风貌,2月24日,由柘城县文化广电旅游局主办,柘城县文化馆承办的“…

为全面贯彻落实党的二十大精神,深入学习贯彻习近平文化思想,值此第29个世界读书日暨全国第36个公共图书馆服务宣传周到来之际,为倡导全民阅读,持续推进“书香柘城”建设,深化全民阅读活动。进一步弘扬中华优秀传统文化,践行社会主义核心价位值观,让孩子们亲近经典对话圣…

为深入学习贯彻习近平文化思想,传承弘扬中华优秀传统文化,丰富人民群众精神文化生活,激发广大群众振奋精气神、共创新生活,根据工作安排,柘城县图书馆在春节期间开展了“新生活 新风尚 新年画”为主题,创作和展示一批标绘新时代人民小康生活新图景、展现新时代文明实践成…

阳春三月,草长莺飞,又是一年雷锋月,为进一步弘扬雷锋精神,让雷锋精神发扬光大,2024年3月10日柘城县图书馆开展了“学习雷锋 与爱同行”朗诵比赛。

春暖花开,清明将至。在这缅怀先烈、寄托哀思的重要时节,为弘扬祖国优秀的传统文化,进一步加强“爱国主义”教育,激发学生的爱国热情,4月3日,慈圣文化馆在慈圣镇虎陈小学举办了“清明节 缅怀先烈”诗歌朗诵活动。

为弘扬劳动精神、庚续红色传承,提高我县书画艺术水平,为广大书画爱好者搭建一个交流学习的平台。4月28日,由慈圣文化馆主办的2025年庆“五一”书画展在文化艺术中心二楼举办。

少年儿童是祖国的未来,是中华民族的希望。为推动全省阅读活动资源的共建共享,展现少年儿童积极向上的精神风貌,柘城县图书馆开展庆“五一”“出彩河南我来绘”少儿美术作品巡展活动,在少年儿童中进行美术作品征集,经过初选出的优秀作品5月1日上午在文化艺术中心二楼进行展…

为弘扬祖国优秀的传统文化,进一步加强“中国梦”宣传教育,培养学生良好的文学素养,4月18日,慈圣文化馆在慈圣镇虎陈小学举办了“中国梦・春之声”诗歌朗诵活动。

为庆祝中国共产党成立101周年,喜迎二十大的胜利召开,在七一即将来临之际,由柘城县文化广电旅游局、柘城县文化工作者服务支持艰苦边远地区和基层一线专项实施工作办公室协办的“喜迎二十大文化进万家”庆七一系列群众文化活动,6月24日-25日在县文化艺术中心完成录制。

6月26日上午,县文化广电旅游局组织召开防汛工作专题会议,传达市、县关于做好暴雨、大暴雨等强对流天气防范应对工作的紧急通知精神,对我局防汛工作进行安排部署。

为进一步激发乡村文化合作社创新活力,挖掘传承乡土文化,发现乡村文化能人,培育农民文艺队伍,更好满足乡村群众的文化需求。7月14日,由商丘市文化广电旅游局主办,商丘市文化馆、柘城县文化广电旅游局承办,柘城县文化馆协办的谁不说咱家乡好—“我的乡村文化合作社”才艺展…

为丰富群众社会文化生活,推动全民健身运动深入开展,共庆中国共产党建党101周年,6月25日至26日,由柘城县文化广电旅游局主办,慈圣文化馆承办的2022年“庆七一”篮球比赛,在柘城县千树园篮球场举行。

为庆祝中国共产党成立101周年,回顾党的光辉历程,继承和发扬党的优良传统和作风,进一步激发广大共产党员的干事创业热情,不断提高党组织的向心力、凝聚力和战斗力。7月1日上午,柘城县文化广电旅游局在文化艺术中心大厅开展“迎七一重温入党誓词”活动,以实际行动迎接党的二…

根据市文化广电和旅游局《关于开展第七批商丘市文化产业示范基地评选活动的通知》(商文广旅产业〔2022〕3号)要求,经各县(市、区)文化(广电)旅游局遴选推荐、评审领导小组初审、专家评审,拟命名河南汉城旅游开发有限公司等12个基地为商丘市文化产业示范基地,现予以公示,…

为庆祝中国共产党成立101周年,继承和发扬传统文化、繁荣书画艺术、弘扬时代精神,喜迎二十大胜利召开。 6月28日,由柘城县文化广电旅游局主办、县图书馆承办的“喜迎二十大.奋斗新征程”庆七一书画展在图书馆书画展厅隆重举办。

7月4日下午,县文化广电旅游局召开理论学习中心组(扩大)会议,传达学习县能力作风建设领导小组办公室《关于组织学习气象防灾减灾专题讲座的通知》精神,集中收看省气象局党组书记、局长、黄河流域气象中心主任王鹏翔主讲的《认识天气气候规律 科学应对极端天气可能造成的灾害…

志愿者招募啦!!!为进一步弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神,在全社会倡导真诚奉献的良好道德风尚;暑期到来之际,我们诚挚邀请热爱阅读、热心志愿服务的中、小学生(4——6年级)加入图书馆文化志愿者团队,和我们一起提高图书馆的公共文化服务能力,搭建和完善图…

7月12日上午,全省文旅白名单企业建立平急转换机制电视电话会议召开,会议就疫情防控、经济运行专班工作开展、白名单企业平急转换机制提出具体要求。商丘市文化广电和旅游局党组成员、副局长董健,疫情防控和经济运行专班成员,市文化和旅游业白名单企业代表收听收看。按照会议…

饶权指出,传统工艺与人民群众的日常生活联系紧密,涉及衣、食、住、行等多个领域,是非物质文化遗产的重要门类,是中华优秀传统文化的重要组成部分。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视非物质文化遗产的保护传承,国家“十三五”和“十四五”规划中专门对传…

七夕节,又称七巧节、七姐节、女儿节、乞巧节、七娘会、七夕祭、牛公牛婆日、巧夕等,是中国民间的传统节日。

迎“新春”——红叶书会会员书画线上展

为营造春节节日气氛,弘扬中华优秀传统文化,推动全民阅读推广活动品牌“红叶书会”继续开展,特展出会员优秀书画作品30幅.

中元节,是道教名称,民间世俗称为七月半、七月十五、祭祖节,佛教则称为盂兰盆节。节日习俗主要有祭祖、放河灯、祀亡魂、焚纸锭、祭祀土地等。它的诞生可追溯到上古时代的祖灵崇拜以及相关时祭。七月乃吉祥月、孝亲月,七月半是民间初秋庆贺丰收、酬谢大地的节日,有若干农作…

商丘是豫剧的发祥地之一。关于豫剧的起源有三种说法。一说是明末秦腔与蒲州梆子传入河南后,与当地民歌、小调相结合而成;二说由豫剧北曲弦索调直接发展而成;三说是在河南民间演唱艺术,特别是自明朝中后期,在中原地区盛行的时尚小令基础上,吸收“弦索”等艺术成果发展而成…

为进一步传承和弘扬中华民族优秀传统文化,积极营造欢乐祥和的节日氛围,丰富人民群众的精神文化生活,9月3日-4日,由柘城县文化广电旅游局组织开展的 “喜迎二十大欢乐进万家”暨2022年“我们的节日中秋节”群众系列文化活动在县文化艺术中心完成录制。

为迎接党的二十大胜利召开,营造中秋节节日氛围,丰富我县群众精神文化生活,继承中华民族优秀传统习俗,弘扬中华民族优秀传统文化,充分挖掘中秋节的文化内涵。

为迎接党的二十大胜利召开,营造中秋节节日氛围,丰富我县群众精神文化生活,继承中华民族优秀传统习俗,弘扬中华民族优秀传统文化,充分挖掘中秋节的文化内涵。

白露,是“二十四节气”中的第15个节气,秋季第3个节气,干支历申月的结束与酉月的起始。

为热烈庆祝中华人民共和国成立73周年,深挖传统节日深厚的文化内涵,大力弘扬以爱国主义为核心的民族精神,进一步厚植广大人民群众的家国情怀,培育精神家园,丰富活跃我县广大人民群众的精神文化生活,积极营造欢乐、喜庆、和谐、文明的节日文化氛围,增强人民群众的文化获得…

为营造欢乐祥和的新春佳节氛围,1月7日,县文化广电旅游局下属二级机构慈圣文化馆,邀请张文革、朱瑞华、李德信等6名我县书法爱好者,在慈圣镇中心大街开展了新春送福、义写春联活动。一幅幅“学习二十大、美丽乡村”的春联,赢得乡亲们的喜爱,让人民群众感受到了浓浓的年味和…

2月22日-24日,商丘市2023年度公共文化服务体系建设工作培训班在柘城县举办。

端午节,粽飘香。为传承中华民族优良传统,挖掘端午节所承载的爱国主义的道德内涵,引导群众更好地了解、认同、喜爱传统节日,进而感到对民族文化的认同感和自豪感,增强爱国情感,传承节日民俗,营造节日的良好氛围。6月10日,柘城县慈圣文化馆在慈圣镇宋屯文化广场开展了“我…

在这新年伊始的日子里,柘城县慈圣文化馆在慈圣镇中心大街开展了“我们的中国梦.文化进万家——庆元旦文艺汇演”活动,为当地十里八村的群众奉上了一场精彩的文化盛宴。

12月8日,柘城县文化市场综合行政执法大队联合公安局、市场监督管理局、消防救援大队开展互联网上网服务营业场所“双随机、一公开”跨部门联合抽检行动。

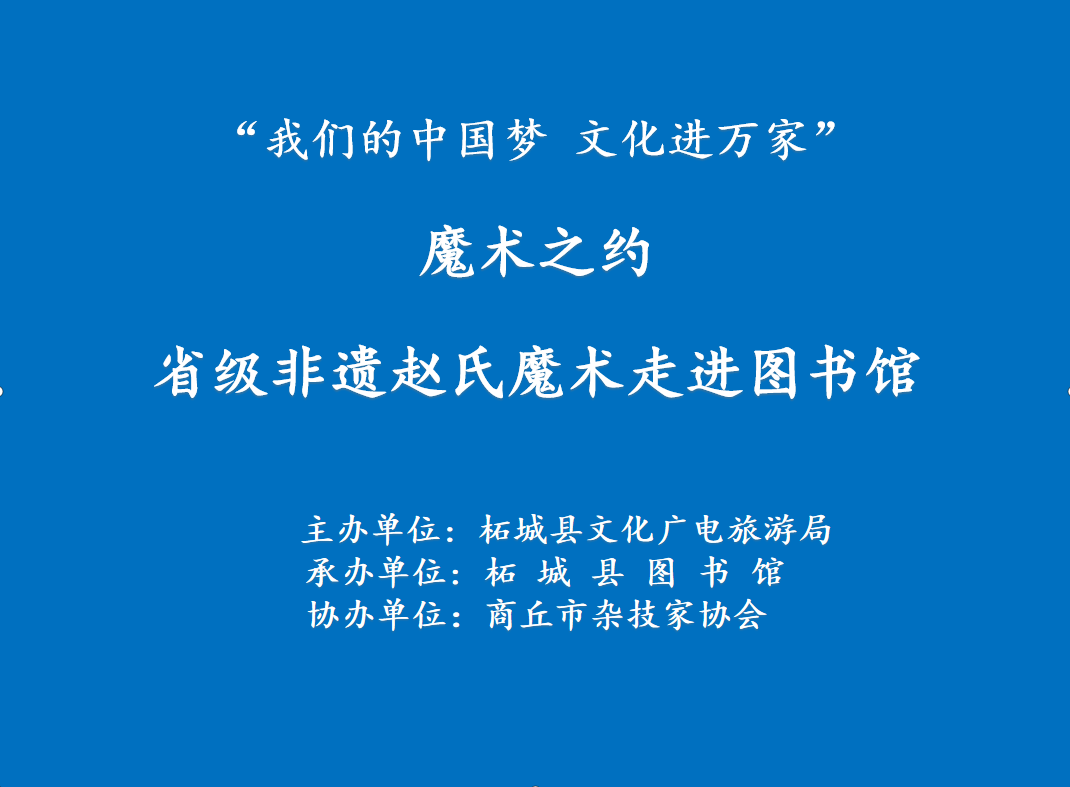

为深入贯彻落实党的二十大精神,大力弘扬非物质文化遗产魔术事业发展,推动魔术艺术在广大学生中的普及和提高,发现和培养魔术艺术人才。

为全力保障辣椒节期间活动成功举办,展现柘城良好形象。近日,县文化广电旅游局组织专门人员对县文化艺术中心设备设施、环境卫生进行了全面排查检修维护。一是组织专业技术人员对会场的钢架顶、钢构结构、室内灯光、舞台、吊杆等设备进行了全面检修维护,消除安全隐患,确保活…

元宵节是中国传统节日之一,又称上元节、小正月、元夕或灯节,正月是农历的元月,古人称“夜”为宵”,正月十五是一年中第一个月圆之夜,故称为“元宵节”。

小雪,是二十四节气中的第20个节气,冬季第2个节气,时间在每年公历11月22或23日,即太阳到达黄经240时。小雪是反映降水与气温的节气,它是寒潮和强冷空气活动频数较高的节气。小雪节气的到来,意味着天气会越来越冷、降水量渐增。

为更好地传承和发扬非物质文化遗产,让文化遗产“活”起来,12月27日,柘城县慈圣文化馆邀请省级非遗项目——赵氏魔术走进乡村校园虎陈小学,为学生们上了一堂生动的非遗实践课。

在“518国际博物馆日”即将到来之际,柘城县博物馆通过“流动博物馆”的形式,将展览送进军营,为广大官兵送上了一道丰盛的文化大餐。

2023年4月29日,由柘城县委宣传部主办,县文化广电旅游局承办,县文化馆、县图书馆、各乡镇综合文化站、柘城县文化工作者服务支持艰苦边远地区和基层一线专项实施工作办公室协办的柘城县“第四届”文化艺术节活动,启动仪式在容湖景区举行。

7月29日,由柘城县委宣传部指导,柘城县文化广电旅游局主办,柘城县文化馆承办

李庄遗址,位于柘城申桥乡李庄村北,是商丘市迄今发现的规模较大的新石器时代遗址之一,因其上曾建有山台寺又称山台寺遗址。李庄遗址全景1995年4月至1997年6月,中国社会科学院考古研究所与美国哈佛大学联合,对李庄遗址进行了两次考古发掘,证明该遗址是一处重要的新石器时代…

为庆祝建国75周年华诞,弘扬爱国主义精神,丰富校园文化生活,推动全民阅读活动,2024年9月29日柘城县图书馆在老王集镇中心小学举办“庆盛世华诞 诵中华经典”经典诵读比赛

为庆祝我国建国75周年,奋斗新时代, 9月29日,柘城县慈圣文化馆在慈圣镇虎陈小学举办了“我和我的祖国国庆节”文艺汇演活动。

暑假已接近尾声,各中小学生暂停的校园生活即将重启。8月28日上午,图书馆工作人员在一楼图书馆阅览室给即将开学的孩子们上了一堂有关交通方面的安全讲座。要求中小学生们要自觉遵守交通规则,不与机动车抢道,不嬉戏打闹,过路口要四处观望,确认安全后再通行。同时,还要求未…

为丰富农民群众的精神文化生活,缓解工作压力,使他们借阅书籍更加方便,充分发挥图书馆的惠民服务,9月14日上午,柘城县图书馆工作人员及志愿者开着流动图书服务车,来到容北小学南门金沙建设项目工地,为工地上辛苦的农民工人带来了丰盛的精神大餐。

金风玉露一相逢,便胜却人间无数。在8月25日,在七夕——浪漫的“中国情人节”到来之际,柘城县2020年“我们的节日”系列文化活动——“爱在七夕相约椒乡”主题文艺演出在富春江路夜色经济一条街如期举行。此活动由中共柘城县委宣传部主办,县文化广电旅游局、县文联、县妇联、…

1月27日,由商丘市文化广电和旅游局主办,商丘市文化馆、柘城县文化广电旅游局承办,柘城县文化馆协办的“欢乐过大年文明进万家”——2021年商丘市柘城县线上“乡村村晚”系列活动,在柘城县文化艺术中心完成录制。此次活动在舞蹈《欢乐中国年》、歌曲《我和我的祖国》、唢呐独…

6月26日晚,由中共柘城县委宣传部主办,县文化广电旅游局、县文联共同承办、县“三区”文化人才办公室协办的庆祝“建党99周年”主题系列文化活动启动仪式,在县文化艺术中心广场如期举行。中共柘城县委宣传部副部长王子春、县文化局局长刘子书、县文联主席皇甫凤军等领导参加了…

为庆祝中国共产党成立100周年,回顾党的百年光辉历程,讴歌党的丰功伟绩,唱响新时代主旋律,巩固深化党史学习教育。4月30日下午5点,由中共柘城县委党史学习教育领导小组办公室、柘城县文化广电旅游局主办、县直各单位承办的“奋斗百年路启航新征程”2021年“欢乐中原文明柘城…

4月23日上午,在第25个世界读书日当天,柘城县图书馆在文化艺术中心大门东侧悬挂条幅、宣传彩页发放,制作阅读推广版面进行阅读宣传推广活动,接待咨询、服务群众500余人,为广大群众送去了丰盛的文化大餐。另外,柘城县图书馆联合实验小学宣传“世界读书日”“读书丰盈我的世…

2020年1月24日上午,柘城县图书馆“文化暖冬基层行”系列活动“有奖猜谜”及流动图书车进基层活动在马集乡曹吴村文化广场举行。200多个彩色谜面挂在广场上,煞是好看,谜语内容涉历史、文化、艺术、乡土民俗、日常生活等多个领域。猜谜语活动吸引了众多闻讯而来的群众,县图书…

为庆祝中国共产党成立100周年,5月11日至13日,由商丘市文化广电和旅游局主办,商丘市文化馆、柘城县文化广电旅游局承办,商丘市杂技家协会、商丘市文化志愿者服务站、柘城县杂技团、柘城县“三区”人才办公室协办的“奋斗百年路启航新征程”2021年商丘市魔术杂技展演在柘城县…

元宵节是中国传统节日,为丰富广大人民群众的精神文化生活,活跃节日气氛,进一步弘扬中华优秀传统文化,营造浓厚喜庆安康、文明祥和的节日氛围。正月十五上午九点三十分,柘城县图书馆在一楼图书室举办我们的节日元宵节猜灯谜活动。

6月11日下午,由商丘市文化广电和旅游局主办;商丘市文化馆、柘城县文化广电旅游局承办;各县(区)文化馆协办的“群星耀中原唱响新时代”庆祝中国共产党成立100周年河南省合唱展演(商丘市选拔赛),在柘城县文化艺术中心举行。今年是中国共产党成立一百周年,100年风雨兼程,…

为大力弘扬中华民族爱老敬老传统美德,营造尊老、敬老、爱老、助老的氛围,推动“我为群众办实事”不断走深走实,在重阳节来临之际,由中共柘城县委老干局、柘城县文化广电旅游局主办的“九九重阳节 浓浓敬老情”主题文艺演出在新天地购物广场隆重举行。 此次活动自10月12…

柘城县图书馆在端午节来临之际,2021年6月12日上午在浦东第三中心小学及幼儿园开展了“粽情传统佳节”系列主题活动,让孩子们更真实地感受到这个中国特有的节日的气氛,感受端午节传统文化。1、流动图书车进校园一辆满载课外读物的汽车驶入校园,让孩子们共享读书的美好时光,…

为隆重纪念中国共产党成立100周年,回顾党的光辉历程,讴歌党的丰功伟绩,继承发扬党的光荣传统和优良作风,铭记党的历史。4月30日上午,由中共柘城县委宣传部主办、县文化广电旅游局承办、县“三区”人才办公室协办的“永远跟党走”——2021年柘城县第三届“文化艺术节”活动,…

诵读诗词感悟文化,传承精神点亮人生。为庆祝建国100周年,助力“中国梦”宣传教育,讴歌时代精神,4月22日下午,由商丘市文化广电和旅游局主办,商丘市文化馆、商丘市图书馆、柘城县文化广电旅游局、柘城县第二高级中学承办的2021年商丘市第八届“中国梦春之声”诗歌朗诵会,…

2020年10月22日柘城县图书馆隆重举办“重阳节”主题活动,第二届“红叶书会”暨弘扬“黄河文化”联谊会。参加联谊会的有老干部活动中心的领导干部、图书馆的领导及全体干部职工。活动以“弘扬黄河文化 凝聚黄河力量”为主题进行现场书法、作画。活动结束后通过评委的认真审核,…

关于2022年元旦放假安排的通知各县(区)人民政府,城乡一体化示范区管委会,市直各单位: 根据《国务院办公厅关于2022年部分节假日安排的通知》(国办发明电〔2021〕11号)精神,现将2022年元旦放假日期安排通知如下: 2022年1月1日至3日放假,共3天。 节假日期间,各单位…

隋唐时期是继秦汉之后我国封建社会发展的又一高峰。此时期,柘城县文化教育与社会生活丰富多彩,文化生活水平显著提高。 一、隋唐时期柘城的文化发展公元581年至960年,这380年是中国封建社会的第二个鼎盛期。隋唐社会宏大的格局、开放的气势、壮阔的场面,为历朝历代所无法…

为进一步贯彻落实党的十九大和十九届五中全会精神,培育和践行社会主义核心价值观,大力弘扬中华民族优秀传统文化,充分发挥传统节日的思想熏陶和文化教育功能,保障人民基本文化权益,积极营造欢乐、喜庆、和谐、文明的节日文化氛围。9月19日,由柘城县文化广电旅游局主办、柘…

“没有共产党就没有新中国,没有共产党就没有新中国,共产党辛劳为民族,共产党他一心救中国…”为进一步丰富群众精神文化生活,讴歌党的百年光辉岁月,激发广大党员、群众学习党史、坚定跟党走的理想信念,向建党100周年献礼。3月29日,由柘城县委宣传部主办、柘城县文化广电…

7月20日,柘城县总工会在县文化艺术中心举行图书捐赠仪式,县委副书记余化敏,县人大常委副主任、工会主席王凤洪,副县长孙若梅出席捐赠仪式。此次捐赠图书共计4500余册,有绘本、小说、名著等书籍,大大满足了民众的阅读需求,也是对我县创建全国文明城市大力支持。

今年国庆节的放假安排来了!

颂扬新时代,奋进新征程。4月10日,由柘城县文化广电旅游局主办,县文化馆承办,县文联、县书法家协会、县美术家协会、县老年书画院协办的“庆五一”书画展评审作品活动在县文化馆书画展览厅举行。

中秋节,是中华民族的传统节日,也是一个充满温情和团圆的日子,每年的这个时候,秋高气爽,月亮格外圆润明亮,我们在这美好的时刻与家人朋友欢聚一堂,共度良宵

10月1日,柘城县图书馆在千树园城市书房举办了“庆国庆我爱你中国”手工立体画制作活动,让孩子们体验国庆节的喜庆氛围,培养他们的爱国情感。

金秋送爽,丹桂飘香。为隆重庆祝中华人民共和国成立75周年,弘扬中华民族优秀传统文化,营造喜庆热烈、文明祥和的节日氛围,10月1日—10月5日,由中共柘城县委宣传部指导,柘城县文化广电旅游局主办,柘城县文化馆、柘城县图书馆承办,柘城县文化工作者服务支持艰苦边远地区和基…

一九二九不出手;三九四九冰上走;五九六九,沿河看柳;七九河开,八九雁来;九九加一九,耕牛遍地走。

朱买臣的故事很久以前,起台东南九里朱庄有个人叫买臣,文才出众,聪明过人。他娶妻崔氏,系起台西二里烟庄人,父母下世早,他夫妻相依为命。朱买臣发奋读书,以求功名,由于生活困难,又用功过度,身染重病,卧床不起。其妻见丈夫久病不愈,心生恶念,整天跟他吵闹,逼其夫休…

各省、自治区、直辖市文化和旅游厅(局),新疆生产建设兵团文化体育广电和旅游局: 为贯彻落实党中央、国务院关于高质量发展的决策部署,加快建设高标准旅游市场体系,文化和旅游部研究制定了《星级饭店从业人员三年培训计划(2022—2024年)》,确定了主要目标和重点任务,现…

各省、自治区、直辖市文化和旅游厅(局),新疆生产建设兵团文化体育广电和旅游局,本部各司局:为帮助服务业领域困难行业渡过难关、恢复发展,经国务院同意,2022年2月18日,发展改革委、文化和旅游部等14部门联合印发《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》(以下…

为深入贯彻落实《公共文化服务保障法》,弘扬社会主义核心价值观,丰富少儿精神文化生活,提高艺术欣赏水平,提升少儿文艺创作能力,全民推进全民艺术普及,市文化广电和旅游局决定举办第九届商丘市少儿文化艺术展演。由此柘城县图书馆现征集方案如下:一、指导思想贯彻落实国家…

考古发掘探古城 12月7日,记者在商丘古城穆氏四合院南侧看到,工作人员正在归德府城穆氏四合院南明清建筑基址上进行考古发掘。据悉,该项目从10月15日开始,由河南省文物考古研究院、商丘市文物考古研究院、睢阳区文物局负责考古发掘。河南省文物考古研究院副院长杨文胜研究员…

12月10日下午,县文化广电旅游局组织全体党员干部集中收看学习贯彻党的十九届六中全会精神中央宣讲团宣讲报告会。报告会由中央宣讲团成员、中共中央政策研究室原副主任施芝鸿作宣讲报告。报告会上,施芝鸿紧紧围绕学习党的十九届六中全会《决议》和习近平总书记重要讲话,结合…

2020年1月2日上午,由柘城县文化局与柘城县诗词楹联学会联合主办、柘城县图书馆承办的“中华诗词楹联”讲座在图书馆多功能厅举办。此次讲座邀请了河南诗词学会会员李振刚老师,诗词楹联学会的各位会员、局领导及图书馆的干部职工参加了讲座。此次讲座不仅丰富了党员干部的业余…

莺歌燕舞五月飞,勤奋读书正当时。5月27日上午,夏风习习,天气凉爽。县文化局主办、“三区”人才支持计划文化工作者办公室和朱阳书院协办的2018年“千人诵经典,书香溢柘城”系列活动在县艺术中心文化广场隆重举行。这次活动的主题是:大美书香柘城,经典浸润心灵。全县热爱中…

“六一”儿童节即将到来,省少儿馆在“云端”打造了丰富多彩的阅读盛宴,5月30日至6月1日,连续举办6场不同主题的直播活动,联动全省18个地市150多家公共图书馆,让小读者欢聚在云端,一起“趣”阅读。柘城县图书馆在多功能厅组织观看了此直播活动。六场直播活动包括古琴吟唱,…

走过半生,忽然发现,曾经的自己,虚度了不少光阴,浪费了大好时光,该珍惜的,没有好好珍惜,该放弃的,又没舍得放弃,结果让自己活得很累,也很纠结。

为响应传统文化进校园,传承中国深厚文化底蕴,10月13日,重阳佳节到来之际,柘城县图书馆红叶书会携手县诗词楹联学会、县老年书画院来到皇集乡胡庄小学开展“迎重阳阅读伴你行”系列活动,深受师生欢迎。

11月20日,河南省文化和旅游厅为详细了解乡村文化合作社建设试点工作进展情况,省文化和旅游厅处长杨文波、省厅办公室副主任李道畅、商丘市文化和旅游局副局长常青、市文化馆馆长王刚等领导一行到柘城县张桥镇开展现场调研督导,柘城县文化局局刘子书、张桥镇书记史云洁陪同调…

2020年1月5日,柘城县图书馆举办在马集乡曹吴村举办“2020喜迎新春---名家挥毫送春联”活动。柘城县书法家协会的书法家们在现场免费为群众书写春联,传递新年福运。群众也可拟定春联内容,让书法家现场打造专属自己的个性化春联。活动吸引了大批群众参与,营造了喜庆祥和的节日…

2020年元月17日上午9点,由柘城县文化局主办,柘城县图书馆、慈圣文化馆承办的首届“新春杯”广场水笔书法大赛在文化艺术中心广场进行现场书写展示。柘城县文化局领导张凤敏出席了此次活动。活动吸引了大批地书爱好者,他们手拿的大毛笔,在地上“挥毫舞墨”。楷书、行书、草书…

6月24日上午,柘城县图书馆在北京博雅幼稚园组织开展了以“家国情怀 快乐端午”为主题的读者活动,十多个家庭热情参与。图书馆专门邀请专业老师现场教学,教大家如何搭配糯米、粽叶、猪肉、红豆、花生等食材,并将这种传统工艺传授给读者,活动结束后读者可将自己包好的粽子…

2020年10月1日柘城县图书馆在多功能厅开展了“我们的节日中秋 国庆”主题活动。活动特邀面点师和20个家庭开展了月饼DIY活动,从准备饼皮、馅料到按压成型,让孩子知晓了月饼的制作工艺,了解了更多传统文化。月饼DIY活动之后开展了与黄河有关的文章、诗歌、古诗词等“悦读黄河…

2021年5月29日下午,由柘城县委宣传部、柘城县文化广电旅游局主办,柘城县图书馆承办的“百年辉煌铸盛世•红色经典咏流传”诵读比赛在文化艺术中心广场举行。

2021年1月1日上午,为了营造元宵佳节的喜庆氛围,柘城县图书馆在一楼阅览室开展了趣意盎然的“庆元旦猜灯谜”活动。在活动中,大家不但得到了知识,更收获了快乐,营造了节日的气氛。

中国文学艺术界联合会第十一次全国代表大会、中国作家协会第十次全国代表大会14日上午在北京人民大会堂开幕。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席大会并发表重要讲话强调,一百年来,党领导文艺战线不断探索、实践,走出了一条以马克思主义为指导、符合中国国情…

12月21日上午,商丘市文化广电和旅游局副局长常青、纪检组组长张家玉、纪检监察室主任耿笛、吴艳丽,公共服务科科长于洪丽、市文化馆馆长王刚等一行8人莅临我县调研乡村文化合作社工作。县文化广电旅游局及乡镇相关单位负责同志陪同调研。

2022年元旦春节期间,疫情防控10问10答!

有一种累,叫没人懂!心事积满,无处诉,受尽委屈,没人疼。一个人隐藏着,强忍着,熬过漫漫长夜,假装快乐轻松。微信好友上千个,手机号码几百个,可是伤心难过的时候,却不知道该和谁说。有一种委屈,叫没人懂!眼泪,只能偷着流,情绪,只能放心中。如果有人懂得该多好,就…

二十四节气之惊蛰

为庆祝建党100周年,4月18日柘城县图书馆,皇集乡文化站联合王克仁学校开展了“永远跟党走,逐梦新时代”的师生演讲比赛。流动图书车开进校园,让同学们看到了很多珍贵的党的历史资料!

8月1日,柘城县图书馆开展庆“八一”系列主题活动,上午在图书馆多功能厅组织读者、职工观看了由省文化和旅游厅主办,省少年儿童图书馆与省文化馆承办的“传承红色基因 弘扬爱国精神——庆祝‘八一’建军节活动。 本次活动为纪念中国人民解放军建军93周年,铭记光辉历史,传承…

4月18日上午9时,由中共河南省委宣传部、河南省文化和旅游厅主办,河南省图书馆、河南省少年儿童图书馆及各省辖市文化广电旅游局承办,全省各级图书馆、各类景区、读书机构、高等院校、有关新闻媒体单位联办的河南省“2020全民阅读”系列活动发布暨“书香满屏”云上阅读推广直…

为弘扬雷锋精神,3月6日,柘城县文化广电旅游局组织县图书馆、张桥镇综合文化站在张桥镇张桥中心小学举办“学习雷锋精神 争做新时代好少年”——流动图书车全民阅读进校园活动。

雨霁风光,春分天气千花百卉争明媚今天5时24分迎来一个欣欣向荣的节气春分

4月20日上午组织局全体干部职工在图书馆多功能厅收看4.23”世界读书日省馆直播的全民阅读启动仪式。

近日,商丘市第五批非物质文化遗产传习所、展示馆公布,我县大仵民间舞蹈传习所、赵氏魔术传习所、三线落子戏传习所、郭氏杂技传习所入选商丘市第五批非物质文化遗产传习所名单。

第二节朱襄氏部族在柘城的活动朱襄氏部族的传说与起源大约在5500年前,柘城一带是大波口文化、朱襄氏文化、龙山文化与仰韶文化的交会区域。此后,这里便集中表现了独具特色的朱氏文化。上古时期无文字记载,因此,漫长的上古时期(原始社会末期)被史学界称为传说时代,他们所创…

幅幅字画赤子心,书生儿郎颂先锋!参赛者挥毫泼墨,以“劳动快乐幸福成长”为主题,绘出了一幅幅栩栩如生的手抄报。

喜迎元旦佳节,为营造元旦节日氛围,丰富我县群众精神文化生活,继承中华民族优秀传统习俗,弘扬中华民族优秀传统文化。

主办:柘城文化广电旅游局 地址:商丘市柘城县未来大道102号 联系电话:0370-6022728